Auf das Angebot einer Praktikumsstelle im Hochschularchiv der RWTH Aachen wurde ich durch einen Beitrag wie diesen hier aufmerksam. Nachdem ich mich nach Perspektiven für das Pflichtpraktikum des Bachelorstudiengangs Literatur- und Sprachwissenschaften erkundigt hatte, sprang mir ein Praktikumsbericht einer Kommilitonin ins Auge, die von ihren Erfahrungen in der Archivarbeit schwärmte und mich zusammen mit den Inhalten der Website zu einer Bewerbung motivierte.

Schon nach der ersten kurzen Einweisung in die diversen Aufgabenbereiche des Archivs wurde deutlich, wie vielschichtig der Arbeitsalltag aussehen und welche neuen Eindrücke man als Praktikant gewinnen kann. Neben den digitalen Aufgabenbereichen wie dem Verfassen von Online-Beiträgen oder dem Digitalisieren und Verzeichnen des Archivbestandes gehört die direkte Arbeit mit dem Archivgut (z.B. bei einer Abgabe oder einer Umbettung) genauso zum Job dazu.

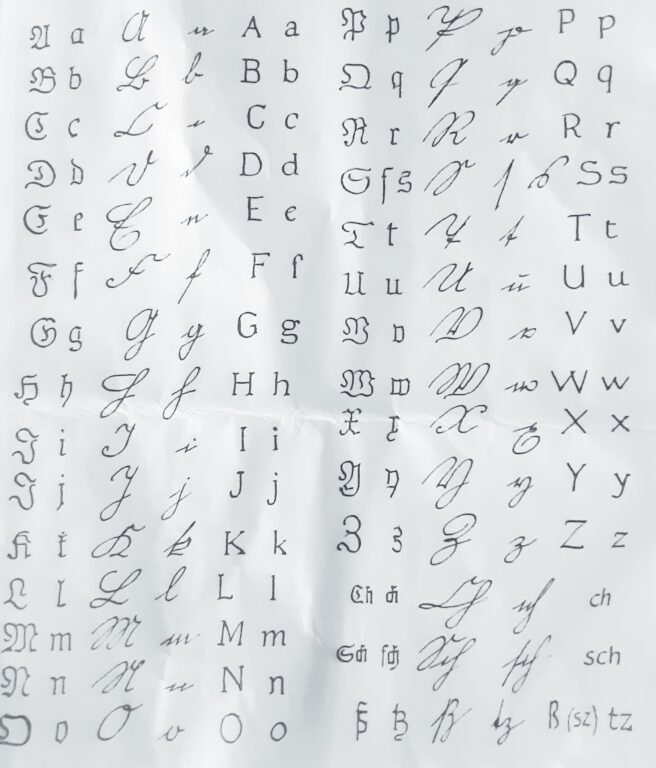

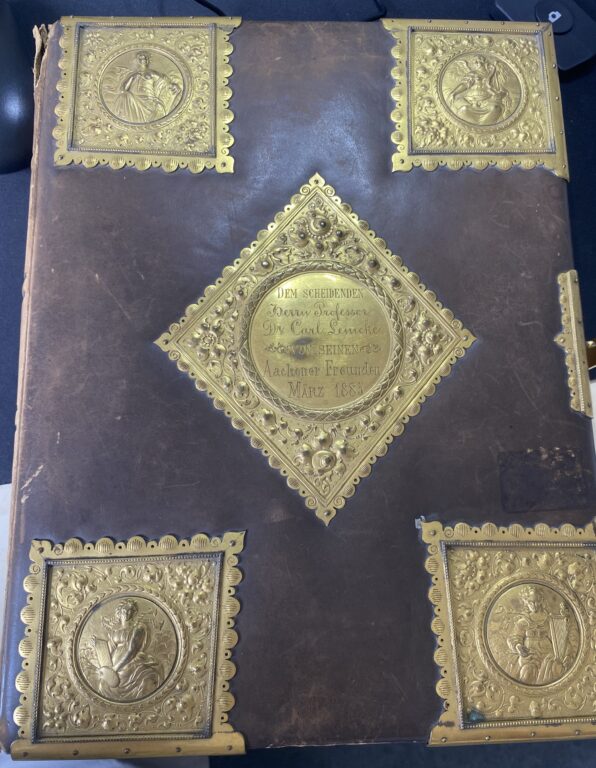

Einen weiteren Überblick verschaffte ich mir mithilfe des Praktikumleitfadens, in dem sowohl die selbstständig zu erledigenden Aufgaben als auch die Module festgehalten sind. In jenen Modulen, welche entweder von den studentischen Hilfskräften oder dem Archivar Herrn Dr. Graf abgehalten werden, erfährt man Näheres über die einzelnen Facetten des Berufes und nimmt darüber hinaus Fertigkeiten mit, die für das Studium und den weiteren Karriereweg nützlich sind. So wird einem bei der Paläographie das Entziffern von alten Schriften beigebracht, während beim Archivrecht die verschiedenen Ansprüche und Auflagen, die ein Archiv zu erfüllen hat, behandelt werden.

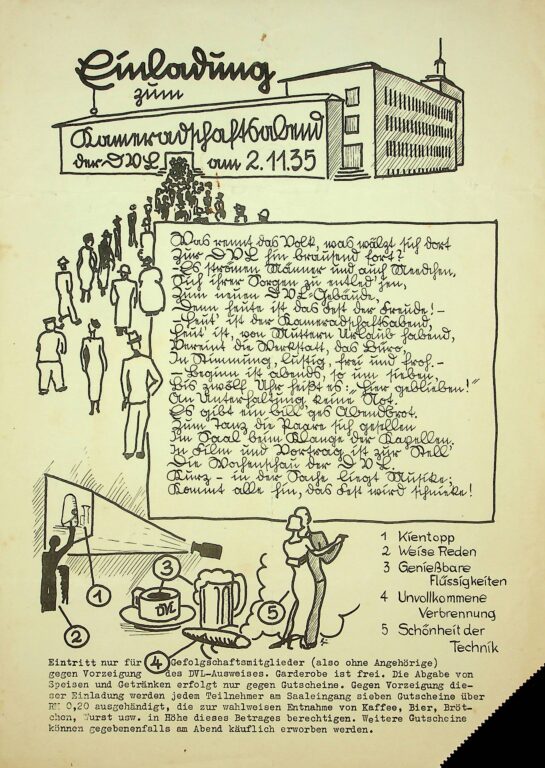

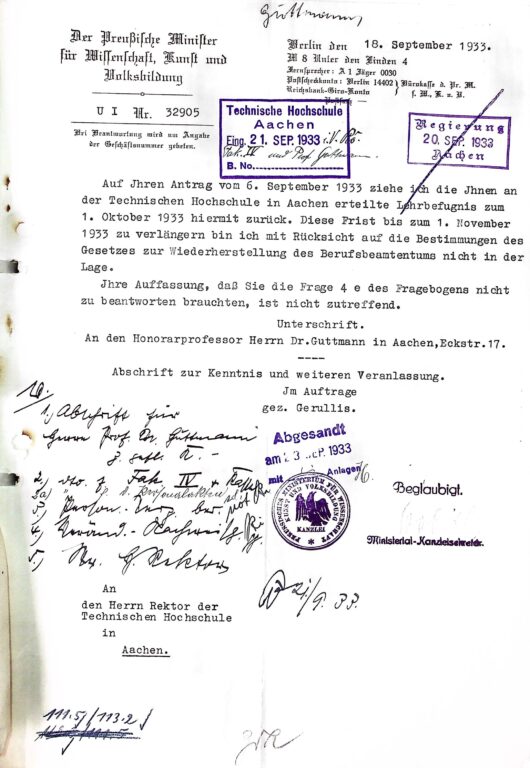

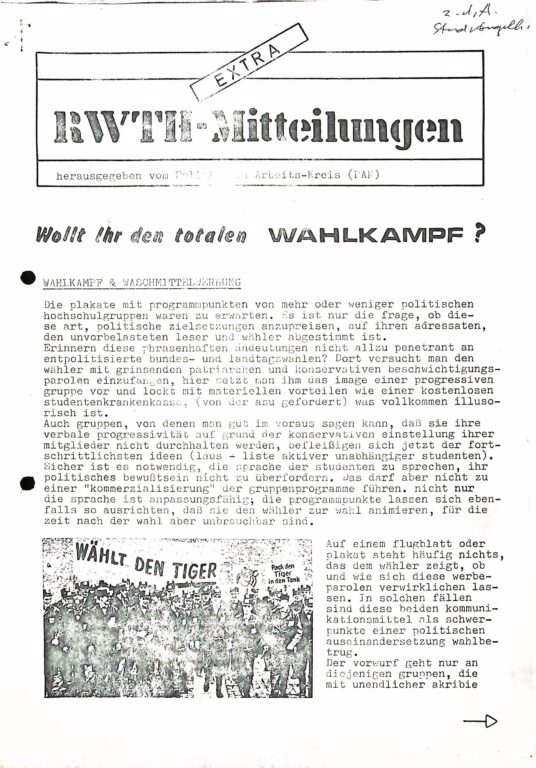

Besonders spannend war außerdem, den gesamten Weg nachzuvollziehen, wie Archivalien ihren Weg ins Archiv finden. Von der eröffnenden Mail, die eine Abgabe anbietet, bis hin zur finalen Bewertung durch den Archivar konnte ich an jedem Schritt teilhaben und den organisatorischen Ablauf verinnerlichen. Dabei wurde mir bewusst, dass ein Archiv keineswegs eine Ruhestätte für nicht mehr benötigte Dokumente darstellt, sondern von einer sich immer weiterentwickelnden Dynamik durchtrieben ist, die die Konfrontation mit dem Bestand abwechslungsreich macht. Ebenso verschieden können die Anfragen Außenstehender sein, die sich aufgrund von unterschiedlichen Anliegen, wie etwa einer Abschlussarbeit oder bei der Ahnenforschung, an das Archiv wenden. Durch dieses Bereitstellen von Informationen hat man das Gefühl, zu einer wichtigen Wissensvermittlung beigetragen zu haben.

Ich möchte mich bei dem gesamten Team des Hochschularchivs für die vielseitigen Einblicke bedanken und kann ein Praktikum in diesem Archiv nur weiterempfehlen.