Das beigefügte Bild zeigt einen Einblick in das Innere des in den späten dreißiger Jahren gebauten LZ 130 Luftschiffes „Graf Zeppelin II“. Es war das letzte große Starrluftschiff und Schwesterschiff der in den Jahren 1931 bis 1936 gebauten „Hindenburg“. Benannt wurde es, wie bereits eines der Luftschiffe vor ihm, nach Ferdinand Graf von Zeppelin.

Sig. 8.2.1.k

Die Geschichte der Zeppelin-Luftfahrt, die bereits in den neunziger Jahren des 19. Jahrhunderts durch die Arbeit von Graf von Zeppelin begann, erstreckte sich über mehrere Jahrzehnte. Während in der ersten Zeit besonders die Planung und Konzeption neuer Luftschiffe im Vordergrund standen, waren die Jahre vor dem Ersten Weltkrieg vor allem durch zahlreiche Unfälle geprägt. Auch einige der Zeppeline, die ab 1909 für die kommerzielle Fahrgastbeförderung benutzt wurden, kamen bei Einsätzen zu Schaden; Personen wurden dabei jedoch nicht verletzt.

Während des Ersten Weltkriegs wurden Luftschiffe für Aufklärungsmissionen und strategische Bombeneinsätze verwendet. Sie galten als neue Spitzentechnologie und waren Flugzeugen tatsächlich aus technischer Sicht überlegen, doch in den vielen Fällen wurden sie von Militärangehörigen besetzt, denen das nötige Wissen um die richtige Bedienung von Luftschiffen fehlte. Trotz allem konnten vor allem an der Ostfront Erfolge erzielt werden. Im Verlauf des Krieges gelang es den Alliierten zunehmend besser, durch weiterentwickelte Jagdflieger und die Abhörung des Funkverkehrs die Bedrohung, die von den Bombenattacken der Luftschiffe ausging, zu eliminieren, indem man sie zerstörte. Auch auf deutscher Seite kam es zu Weiterentwicklungen von Flugzeugen, die letztlich, allerdings primär aus Kostengründen, in vielen Fällen anstelle von Luftschiffen eingesetzt wurden. Nach der deutschen Niederlage und der Forderung nach vollständiger Entwaffnung der Streitkräfte seitens der Alliierten wurden die Kriegsluftschiffe entweder zerstört oder den Gegnern übergeben.

Nachdem in den ersten Jahren nach dem Ersten Weltkrieg die deutsche Produktion und Inbetriebnahme von Zeppelinen erschwert, bzw. von den Alliierten verboten wurde, gelang es der Luftschiffbau Zeppelin GmbH einen amerikanischen Auftrag für den Bau eines Zeppelins zu ergattern. Darauf folgte im Jahre 1926 die Produktion eines neuen Luftschiffes, das als der erfolgreichste Zeppelin überhaupt in die Geschichte eingehen sollte: LZ 127 „Graf Zeppelin“.

Mit der Fertigstellung dieses Luftschiffes war der Höhepunkt der Zeppelin-Luftfahrt erreicht. Es wurde ein transatlantischer Liniendienst eingerichtet und eine stetig steigende Zahl an Passagieren befördert. Während der nationalsozialistischen Zeit wurden die existierenden Zeppeline vor allem für Propagandazwecke seitens der NSDAP missbraucht. Am 06. Mai 1937 ging die „Hindenburg“ bei einem Landeanflug in Flammen auf und wurde dabei vollständig zerstört. Dieses Unglück leitete das Ende der deutschen Zeppelingeschichte ein. Anders als im des Ersten Weltkrieges spielten Luftschiffe während des Zweiten Weltkrieges keine Rolle: Im März 1940 wurde die Abwrackung der letztlich verbliebenen Zeppeline angeordnet, die Luftschiffhallen gesprengt.

Der 1977 gegründete Verein für Zeppelin-Luftschifffahrt Zeppelinheim e.V. (ehemals Zeppelin-Kameradschaft) hat es sich seit seiner Gründung zum Ziel gesetzt, das Wissen und die Tradition um die Zeppeline der damaligen Zeit für gegenwärtige und zukünftige Generationen zu bewahren. Das hier zu sehende Bild entstammt einer Sammlung von Originalaufnahmen von verschiedenen Zeppelinen aus unterschiedlichen Jahren.

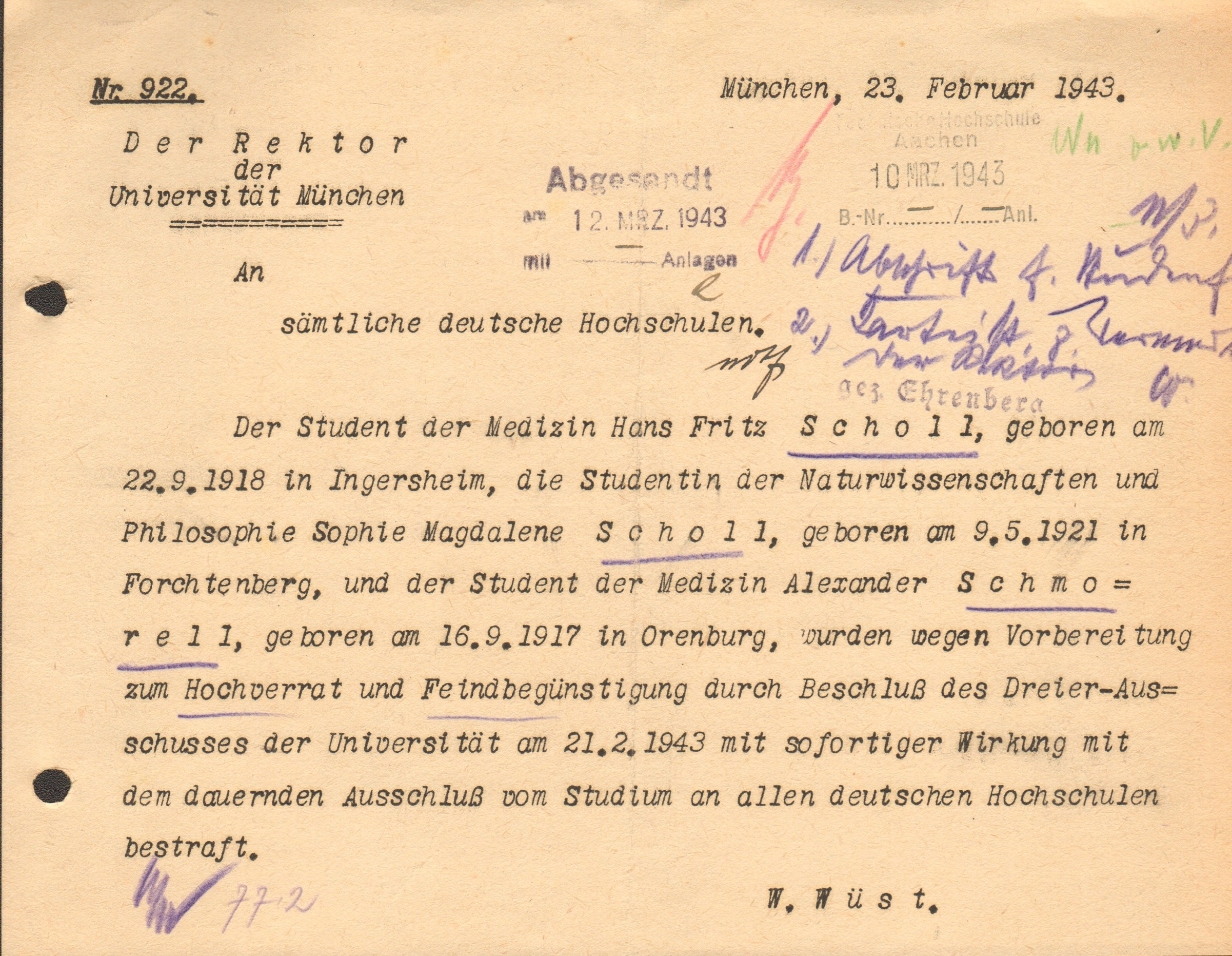

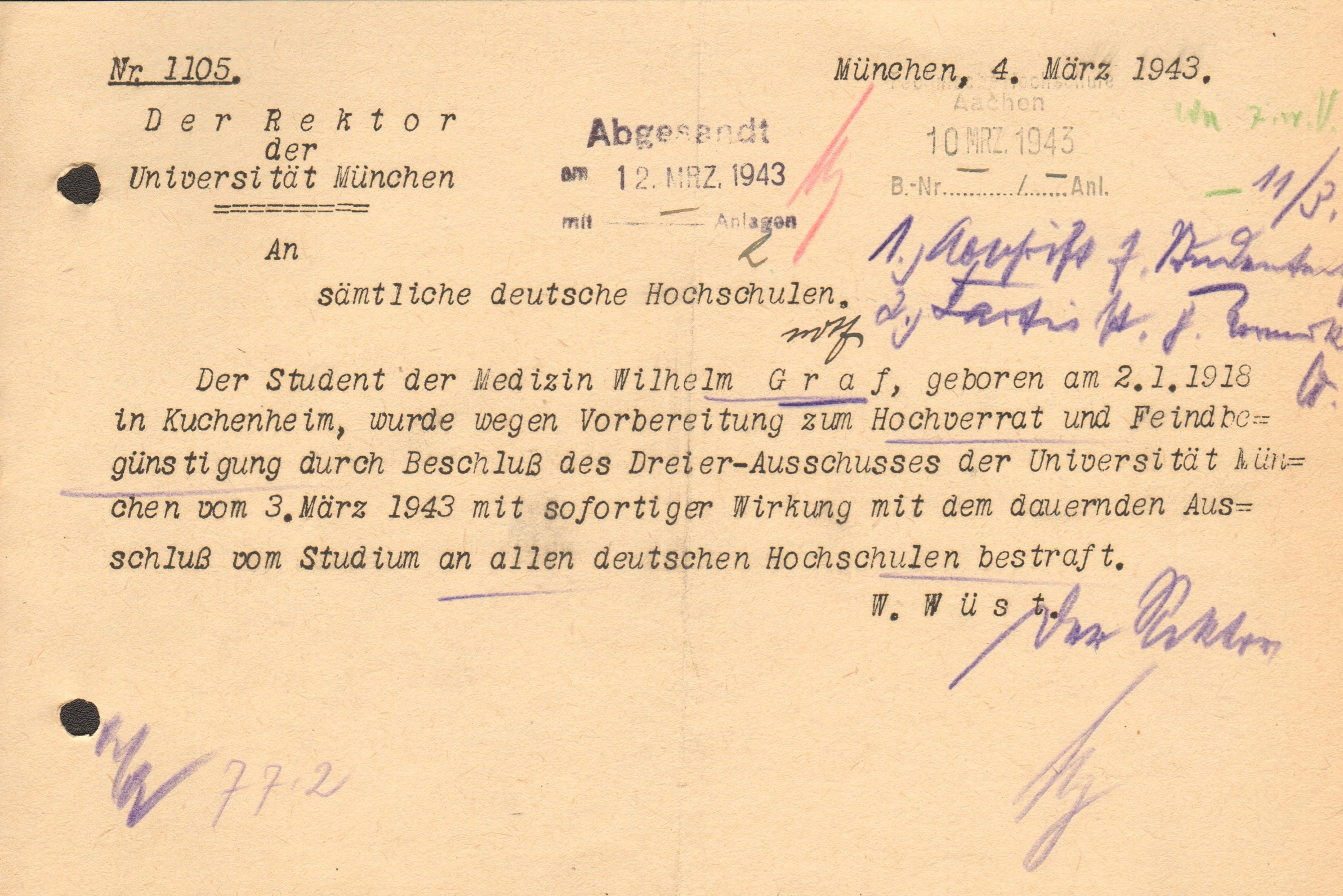

Die Bilder (Akte Signatur: 550) zeigen zwei Dokumente aus der NS-Zeit. Dabei handelt es sich um Mitteilungen über die Relegation, d.h. den Ausschluss vom Studium, von Studenten der Universität München. Unser Archiv besitzt viele solcher Mitteilungen von verschiedenen Hochschulen, da diese immer an „sämtliche deutschen Hochschulen“ adressiert waren. Doch diese beiden sind besonders bedeutsam.

Die Bilder (Akte Signatur: 550) zeigen zwei Dokumente aus der NS-Zeit. Dabei handelt es sich um Mitteilungen über die Relegation, d.h. den Ausschluss vom Studium, von Studenten der Universität München. Unser Archiv besitzt viele solcher Mitteilungen von verschiedenen Hochschulen, da diese immer an „sämtliche deutschen Hochschulen“ adressiert waren. Doch diese beiden sind besonders bedeutsam. ch am 24.2.43 gefasst wurde. Im zweiten Prozess gegen die „Weiße Rose“ am 19.4.43 wurden er und

ch am 24.2.43 gefasst wurde. Im zweiten Prozess gegen die „Weiße Rose“ am 19.4.43 wurden er und