Bei der Recherche am Karteikartenschrank

Als Studentin der Gesellschaftswissenschaften stehen einem vier Fächer als Spezialisierung zur Auswahl: Politik, Soziologie, Theologie und Geschichte. Spätestens nach dem zweiten Semester war mir klar, dass ich meiner Leidenschaft und somit dem Fach Geschichte treu bleiben und folglich auch in dieser Richtung mein Praktikum absolvieren wollte. Meine erste Assoziation von einer Arbeit mit Geschichte war, ganz klassisch, das Museum, was jedoch aufgrund der Umstände durch die Covid-19-Pandemie unerreichbar schien. Durch eine Vorlesung, die ich bei der wissenschaftlichen Leiterin des Archivs, Frau Prof. Roll, besucht habe, stieß ich durch ihre Erwähnung auf das Archiv der RWTH Aachen.

Nach einem regen Mailverkehr mit ihr und vor allem auch Filis Falldorf, konnte ich das Praktikum kulanterweise zu der von mir angegebenen Zeit absolvieren, obwohl bereits zwei weitere Praktikantinnen dort arbeiteten. Daher hatte ich zuerst Angst „zu viel“ oder überflüssig zu sein. Nach der Einführung, die ich kurz vor Praktikumsantritt erhalten habe, war dieses Gefühl aber aufgrund der ausführlichen Erklärung der Aufgaben und der herzlichen Stimmung direkt verflogen. Sogar ganz im Gegenteil: Die unterschiedlichen Erfahrungsstände ermöglichten eine produktive Zusammenarbeit, auch unter uns Praktikanten. So konnten die Erfahreneren den Neuen Sachen erklären und die brachten wiederum einen neuen Blick auf die Dinge mit.

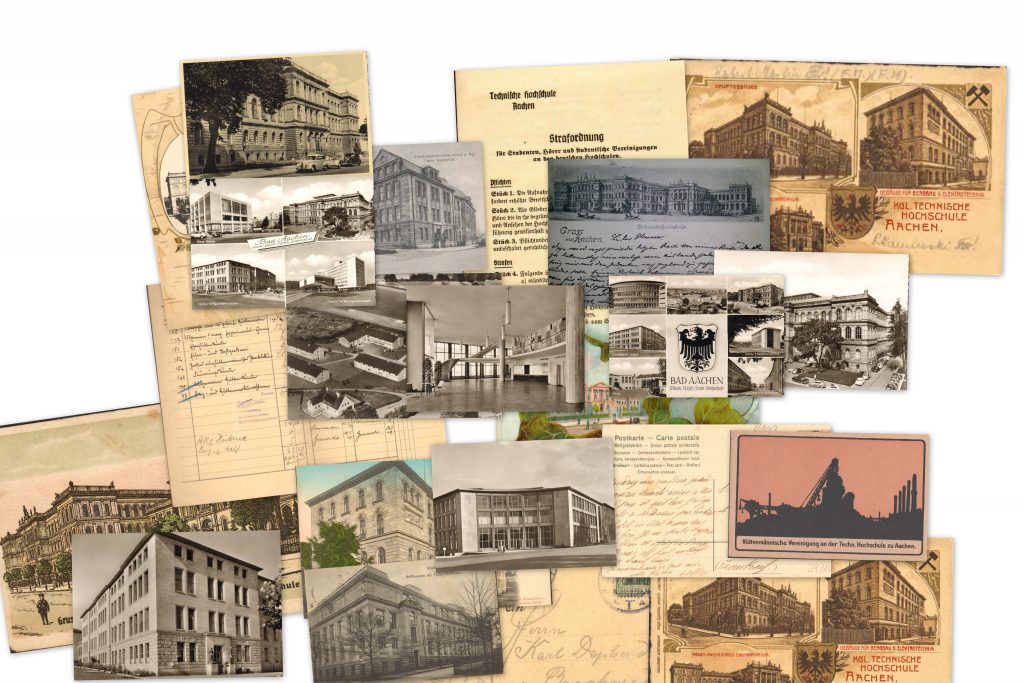

Im Laufe meines Praktikums bin auch ich diesen Weg vom Neuling hin zur erfahrenen Praktikantin gegangen. Dabei haben mir vor allem der Leitfaden für Praktikanten und die Offenheit der Mitarbeiter geholfen. Auf dem Leitfaden finden sich verschiedene obligatorische Aufgaben und Module, in denen man die verschiedenen Arbeiten im Archiv kennen und beherrschen lernt. Dazu zählen bspw. „Bestandserhaltung“, „Paläographie“ aber auch „Recherchemöglichkeiten“. Vor allem letzteres ist nicht nur im Archivalltag bei der Beantwortung von Benutzeranfragen hilfreich, sondern wird mir sicherlich auch im weiteren Verlauf meines Studiums zugutekommen. Die so erlernten Fähigkeiten konnte ich dann in meiner Arbeit anwenden, die man stark nach seinen eigenen Interessen und Vorlieben orientieren konnte.

Welche Arbeiten mir am besten gefallen haben, hat sich über die Zeit des Praktikums hinweg immer wieder gewandelt, was auch mit dem Zuwachs an Erfahrung einher ging. Zu Beginn habe ich viele Social-Media-Beiträge recherchiert und verfasst, die ja aufgrund des Mediums wie Instagram oder Facebook nicht allzu lang sein sollten und somit auch weniger tiefe Recherchearbeit erforderten, was am Anfang, wo ich noch nicht so sehr mit der Bestandssuche vertraut war, optimal war. Mit steigender Kenntnis der Recherchemöglichkeiten stieg nicht nur mein Interesse daran, Anfragen zu beantworten, sondern auch mein Ehrgeiz, dies möglichst gut und ausführlich zu tun, wozu ich an meinem letzten Tag glücklicherweise nochmal die Chance hatte.

Zwischendurch kam auch meine kreative Ader nicht zu kurz, sei es durch das Reparieren von Dokumenten, das mich sehr an meine Bastelliebe erinnerte, das Digitalisieren von alten Fotoalben, was besonders für mich war, da ich selber Fotoalben anfertige, das kreative Schreiben eines Drehbuchs für unser Room-Tour-Video oder des Praktikumsberichts hier. In meiner alternativen Sonderaufgabe konnte ich sogar mein Ordnungsbedürfnis voll ausleben, indem ich die Ordner der Archivverwaltung neu strukturiert habe.

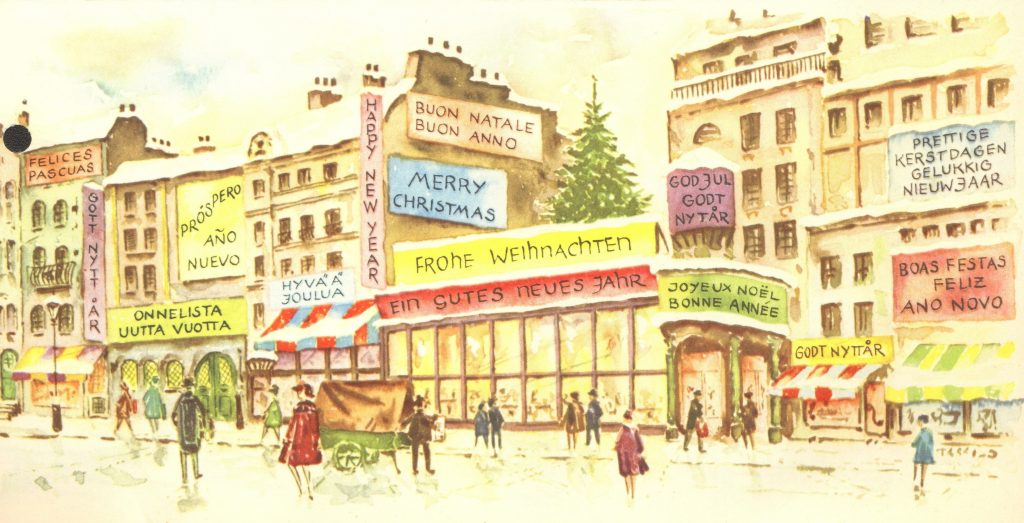

Deshalb war das Praktikum im Hochschularchiv letztendlich die beste Wahl: Die Arbeitsatmosphäre war sehr freundlich, genauso wie alle Mitarbeiter. Zudem war es eine erste Bestätigung, dass Arbeit im Bereich Geschichte möglich ist, und zwar nicht nur in dem klassischen engen Rahmen, den ich bisher kannte.

Zum Schluss möchte ich unserem Archivar Herr Dr. Graf und allen Mitarbeitern des Archivs herzlich für dieses großartige Praktikum danken, die dieses egal ob in Präsenz oder aus dem Home-Office so besonders gemacht haben!