Wir befinden uns im Jahr 1947 und es wird versucht, die Baustellen, die durch den Zweiten Weltkrieg entstanden sind, zu ermitteln und Lösungen für diese zu finden. Mit diesem Anliegen wendet sich das amerikanische Hilfswerk von Milwaukee an die Stadt Aachen. Die Stadt wollte die Hochschule dabei miteinbeziehen und erbat dafür „Unterlagen über Lehrkörper, Studenten, Zerstörung, dringenden Bedarf“. Dieses Anliegen wurde am 10. Mai 1947 an die Universität formuliert und um eine eilige Bearbeitung gebeten, da der Bericht zeitnah dem Sozialminister zugestellt werden sollte. Am 13. Mai 1947, also vor genau 75 Jahren, wurde der Lagebericht der Hochschule dann mit dem folgenden Inhalt übermittelt:

Die gegenwärtige Lage der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen, 1947 – Seite 1 von 2 (Quelle: 964 b)

Die gegenwärtige Lage der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen

Die technische Hochschule Aachen ist, ebenso wie die Stadt, durch die Bombardements, die Belagerung und die Evakuierung in personeller und materieller Hinsicht mit einzigartiger Schwere getroffen worden.

Etwa die Hälfte der Gebäude und Einrichtungen ist zerstört oder schwer beschädigt. Der mit Ende 1944 einsetzende Wiederaufbau hat, hauptsächlich infolge der knappen Materialzuweisung, nur sehr langsame Fortschritte machen können. Infolgedessen sind alle Veranstaltungen von Lehre und Forschung stark behindert, die größere Räumlichkeiten und Zurüstungen erfordern.

Die Spezialbüchereien der einzelnen Institute und auch ihre Apparaturen sind in beträchtlichem Ausmaße verloren gegangen, teils durch Zurückhaltung in anderen Ländern und Besatzungszonen.

Von der Hauptbibliothek sind alle Zeitschriften, die vor 1935 erschienen sind und in der Nähe von Aachen in einem Bunker untergebracht waren, noch im Januar 1945 durch Sprengung des Bunkers vernichtet worden. Besonders hemmend ist, daß der laufende Bedarf an Büchern, Papier sowie sonstigen Lehr- und Forschungsmitteln für Studierende und Dozenten auch nicht in bescheidenstem Ausmaß gedeckt werden kann.

Am 3. Januar 1946 wurde die Technische Hochschule trotz schwerer Bedenken wieder eröffnet. Es war ein großes Wagnis, denn es mußten zunächst die primitivsten Lebensbedingungen für die Hochschulangehörigen und vor allem für die zu erwartenden Studierenden geschaffen werden.

Die Zahl der Studierenden beträgt im laufenden Sommersemester 1040. Infolge des numerus clausus konnten von den etwa 2000 Bewerbern in diesem Semester nur etwa 120, davon 40 Lehramtskandidaten, aufgenommen werden.

Der Personalbestand des Lehrkörpers und der Verwaltung ist überaus lückenhaft und unzureichend. Von 45 Ordinariaten und Extraordinariaten sind z.Zt. nur 25 besetzt. Die Auffüllung des Lehrkörpers wird einerseits durch die Überlastung der Entnazifizierungsinstanzen übermäßig hinausgezögert, anderseits auch dadurch erschwert, daß sich das Kabinett des Landes Nordrhein-Westfalen die Berufung auf die Lehrstühle vorbehalten hat.

Die für die Gesamtbevölkerung Aachens bestehenden Lebenserschwernisse wirken sich auf den geistigen Arbeiter besonders ungünstig aus, wobei wir besonders darauf hinweisen möchten, daß aus den eingangs erwähnten Gründen Aachen hinsichtlich Wohnung, Ernährung und Heizung ganz besonders schlecht gestellt ist. Ganz abgesehen von der geringen Kalorienzahl, die durchschnittlich weit hinter dem Minimum zurückbleibt, (z.Zt. sind es nicht einmal 1000 Kalorien) fehlt es an Eiweiß, Fett und vitaminhaltigen Lebensmitteln.

Die schwierige Lage der Technischen Hochschule wird besonders durch folgende Probleme gekennzeichnet:

- Unzureichende Verpflegung der Studierenden und Dozenten

- Unzureichende Bekleidung

- Fehlen von Lehrbüchern, Lehrmaterialien und Büromaterialien

Zu 1) Es ist zwar gelungen, eine allerdings nur „zeitgemäße“ Verpflegung (nächste Wort auf Seite 2)

Die gegenwärtige Lage der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen, 1947 – Seite 2 von 2 (Quelle: 964 b)

Verpflegung für die Studierenden zu sichern, aber die Verpflegung ist durchaus ungenügend, obgleich die zusätzliche Schülerspeisung eine wertvolle Hilfe gebracht hat. Die mangelhafte Ernährung im Verein mit unzureichender Unterbringung und Heizung gefährdet die Gesundheit der Studierenden erheblich. Nach der noch in Gang befindlichen ärztlichen Kontrolle hat der größere Teil der Studierenden Untergewicht und ist daher für Krankheiten anfällig.

Zu 2) Auch hier liegt kein Sonderproblem für die Studierenden und Hochschulangehörigen vor; es ist höchstens insofern für den größten Teil besonders vordringlich, als die meisten Studierenden aus dem Feld kommen und natürlich nur ungenügend mit Wäsche, Zivilkleidung, Schuhwerk und den Kleinigkeiten des täglichen Bedarfs wie Schnürsenke[l,] Seife usw. versorgt sind.

Zu 3) Jetzt ist die Lage die, daß Lehrbücher praktisch gar nicht mehr erhältlich sind und die Bereitstellung von Papier, Laboratoriumsbedarf usw. auch für die geringsten Anforderungen gänzlich unzureichend ist. Der augenblickliche Papierbedarf für Unterrichtungszwecke ist:

- Schreibpapier 10000 kg

- Zeichenpapier 3000 kg

- Pauspapier 1000 kg

- Millimeterpapier 100 kg

- Papier mit halblogarithmischer Teilung 40 kg

- Papier mit doppeltlogarithmischer Teilung 40 kg

Für Lehr- und Forschungszwecke werden in erheblichem Umfang fotographisches Material, Filme und Platten gebraucht. Der Bedarf für die nächste Zeit ist ungefähr:

- photographische Filme Format 6 x 9 cm2 1000 Meter

- [photographische Filme] Format 24 x 36 mm2 200 Meter

- besonders gelatinearmer Film für elektronenoptische Versuche Format 6 x 9 cm2 100 Meter

- photographische Platten (Kontrastplatten) für Diapositive Format 8×10 cm2 1500 Stück

- Entwickler Metol – Hydrochinon 50 Liter

- Fixiersalz 50 kg

Weiterhin besteht ein sofortiger dringender Bedarf an 10 Schreibmaschinen.

Amerikanische Hilfe wäre der Hochschulbibliothek sehr willkommen, um die durch den Krieg entstandenen Lücken im Bestand der amerikanischen wissenschaftlichen Zeitschriften wieder auszufüllen, die in einer besonderen Anlage aufgeführt sind.

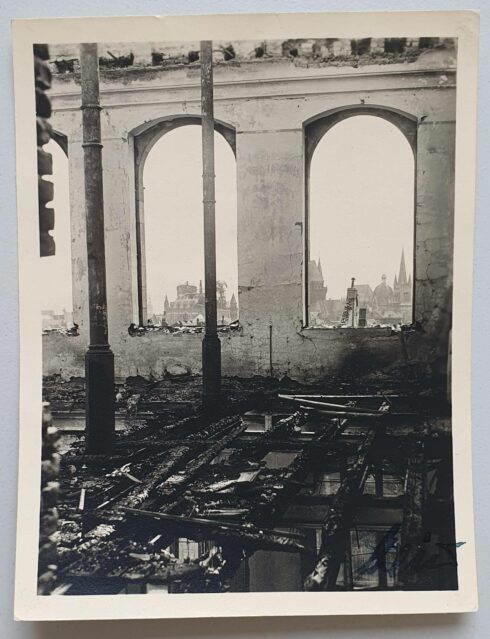

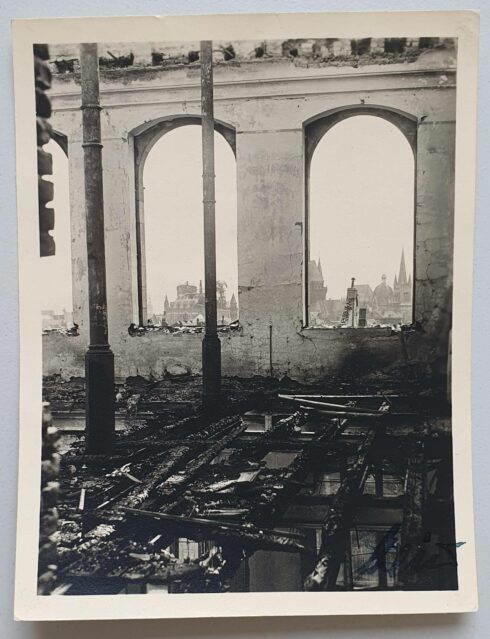

Foto vom Inneren des stark zerstörten Hauptgebäudes. Der Entstehungszeitpunkt wird auf 1945 geschätzt. Auf der Rückseite des Fotos steht: Blick vom Zeichensaal des Ersten Stocks des Hauptgebäudes Templergraben 55 (im Hintergrund Dom und Rathaus). Zerstört im 2.Weltkrieg. (Quelle: 2.1.1_f)

In der zum Schluss genannten Anlage vom 13. Mai 1947 wurden dabei 46 verschiedene Zeitschriften aufgelistet. Lediglich die Jahrgänge von 1935 bis 1939 waren noch vorhanden. Die aus den vorherigen Jahrgängen waren alle verloren gegangen und die nach 1939 hatte man nicht erhalten. Hier nur ein paar der angeforderten Journale: Journal of the Franklin Institute aus Philadelphia und Physical Review aus Minneapolis.

Zur Veranschaulichung des Zustandes zeigt das hier beigefügte Foto den Zeichensaal des Hauptgebäudes nach einer Schätzung um 1945. Die Decke des Raumes scheint offen zu sein sowie der Boden. Durch die verbrannten Balken kann man in den darunter liegenden Raum schauen, wo man die Fenster sehen kann.

Diese Dokumente sind ein wichtiges Zeugnis, um die Situation der Hochschule nach dem Zweiten Weltkrieg zu erfassen. Die Akte 964 b bietet darüber hinaus noch viele weitere interessante Unterlagen von Juli 1945 bis März 1952.