Auch dieses Jahr sind wir wieder mit einem Artikel im Jahrbuch des Historischen Instituts vertreten:

Karl der Große im Hochschularchiv? Von Maria Horn und Lars Voßen

Im Karlsjahr 2014 wird vermutlich kaum jemand auf die Idee kommen, seine Forschungen über Karl den Großen im Hochschularchiv zu tätigen. Damit mag er auch nicht falsch liegen, da die ältesten Archivalien in unseren Beständen aus den 1860er Jahren stammen und somit logischerweise kein zeitgenössisches Dokument über Karl den Großen dabei ist.

Erstaunlicherweise finden sich in unserem Archiv aber sowohl Dokumente zum Karlspreis als auch ansehnliches Bildmaterial zu den Preisträgern, den Urkunden und Medaillen. Weniger erstaunlich mag dies klingen, wenn man die engen Verbindungen des Karlspreises mit der RWTH kennt: Der Karlspreis wurde 1950 erstmals vergeben und steht unter dem Leitmotto, Menschen auszuzeichnen, die sich um die Idee Europas verdient gemacht haben. Die persönliche Vorliebe Karls des Großen Aachen gegenüber und die ihm zugeschriebene Rolle als erster Einiger Europas legten die Idee des Standortes und Themas nahe. Unter den 12 Gründungsmitgliedern von 1949 befand sich neben zwei Hochschulprofessoren auch Professor Dr. Wilhelm Müller, damaliger Rektor der Technischen Hochschule. Seither besetzt der Rektor der RWTH als eines der drei „geborenen Mitglieder“ einen Sitz im Direktorium der Gesellschaft und darf somit an der Auswahl des Karlspreisträgers teilnehmen.[1]

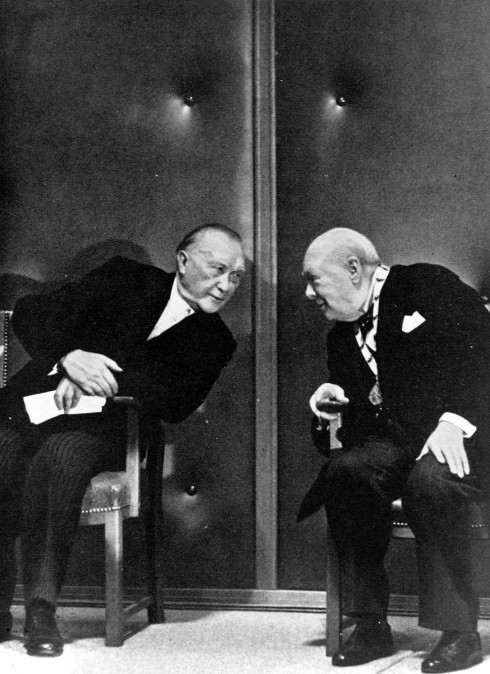

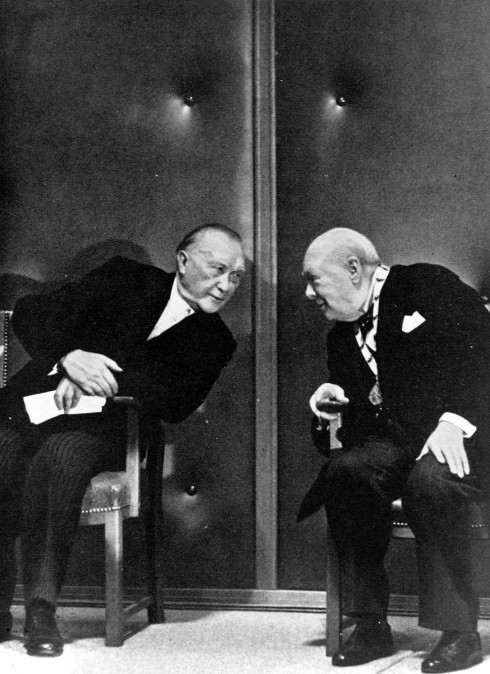

Aus dem Jahr der ersten Preisverleihung 1950 sind verschiedene Dokumente in unserem Archiv überliefert: ein Bild, das den Preisträger Richard Graf Coudenhove-Kalergi (Sign.: 8.4.1k) während der Veranstaltung zeigt, verschiedene Unterlagen im Vorlauf der Verleihung wie Einladungen, Organisatorisches und Zeitungsausschnitte (12155a) oder die Rede des Rektors bei der abendlichen Festveranstaltung (12139). Darin erklärt der Rektor die Wichtigkeit eines solchen Preises auch für eine wissenschaftliche Einrichtung wie der technischen Hochschule, deren Forschung auch vom Zusammenwachsen verschiedener Nationen abhängig sei.

Vor allem in der Akte 12155a/b befinden sich ausschließlich Dokumente bezüglich des Karlspreises. Die Akte bietet allerdings keine kontinuierliche Überlieferung, nur vereinzelte Jahrgänge haben den Weg in unser Archiv gefunden. Lebensläufe der Preisträger, Zeitungsartikel zu dem Ereignis, Reden sind ebenso enthalten wie profane Organisationsangelegenheiten wie z.B. die Frage, wie viele der Senatsmitglieder kommen und mit welchem Verkehrsmittel sie anreisen – eigener Wagen, Mietwagen oder „Taxe“.

Auch die Dokumente in S4001 widmen sich so elementaren Angelegenheiten wie der Anweisung an Senatsmitglieder, für die Feierlichkeiten rechtzeitig ihre Talare bringen zu lassen. Ein Briefwechsel mit dem italienischen Botschafter von 1964 in demselben Archivale zeigt die internationale Bedeutung des Karlspreises.

Standortbedingt war und ist Karl der Große auch für Forschung und Lehre an der RWTH kein unbeschriebenes Blatt.

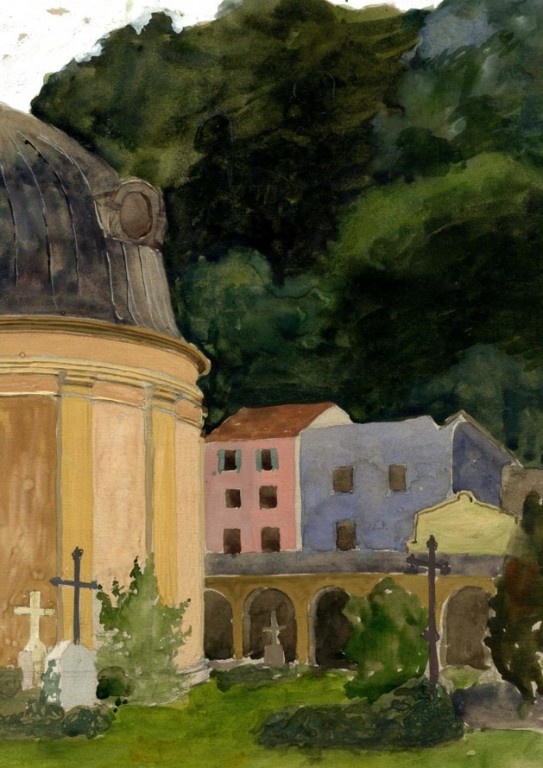

Zwei bedeutende Karlsforscher an der RWTH – besser gesagt deren Unterlagen – haben bereits ihren Weg in unsere Bestände gefunden: Wolfgang Braunfels (1911-1987) und Max Kerner. Braunfels war insgesamt 12 Jahre an der RWTH tätig. Am 1. November 1953 wurde er zum Ordentlichen Professor für Kunstgeschichte berufen; ab dem Wintersemester 1959/60 war er bis zum Sommersemester 1961 zudem Dekan der Fakultät für Bauwesen. Seine Berufung auf das Ordinariat für Mittlere und Neuere Kunstgeschichte an der Ludwig-Maximilians-Universität München beendete am 30. September 1965 seine Lehrtätigkeit an der RWTH. In der Schlussphase seines Wirkens war Braunfels maßgeblich an der Ausstellung Karl der Große – Werk und Wirkung beteiligt, die in Zusammenarbeit mit der Stadt Aachen konzipiert und vom 26. Juli bis zum 19. September 1965 im Rathaus von Aachen gezeigt wurde. Braunfels‘ Beitrag zu der Ausstellung zeigt sich unter anderem in seinen Aufsätzen „Die Pfalzkapelle Karls des Großen in Aachen“, „Der Aachener Hof und seine Kultur“ und „Karl der Große im Bildnis und Zeugnis der Zeitgenossen“, die alle im Jahr 1965 veröffentlicht wurden.[2] In unseren Beständen befinden sich zwei Reden von Braunfels aus den Jahren 1964 und 1965, in denen er die Konzeption der Ausstellung und eine kurze Biographie Karls des Großen vorstellt (AMA 64, S. 57-61/12164).

Zu Braunfels bekamen wir bereits im September des letzten Jahres eine wissenschaftliche Anfrage aus New York. Da wir seine Personalakte (1680) in unseren Beständen besitzen, konnten wir die Fragen zu seiner Zeit „vor der RWTH“, seinem Aufenthalt in Italien, erfolgreich beantworten. Die Personalakte enthält nämlich eine von Braunfels verfasste Aktennotiz (28.4. 1960): „Unmittelbar nach meiner Promotion, am 7.2. 1937, bis zu meiner Einberufung zum Wehrdienst am 16.6.1940, war ich in Florenz am dortigen Deutschen Kunsthistorischen Institut tätig.“ (1680) Dies deckt sich mit den Informationen aus seinem Personalbogen, in dem unter der Kategorie „Militärdienstzeit“ folgendes steht: „Eingezogen am 16. Juni 1940. Seit 1942 Leutnant in einer Funkkompanie. Soldat bis 8.5. 1945.“ (Ebd.)

Max Kerner sollte vielen Studenten am Historischen Institut durch Seminare und Vorlesungen ein Begriff sein. Ein Blick in den Instituts-OPAC, der beim Suchbegriff „Max Kerner“ unter anderem „Karl der Große und sein Schrein in Aachen“ und „Der verschleierte Karl“ als Ergebnisse ausspuckt, deutet bereits auf einen Forschungsschwerpunkt des Historikers hin.[3] Kerners Laufbahn an der RWTH begann bereits 1966 mit seiner Tätigkeit als wissenschaftlicher Assistent an unserem Historischen Institut, dem er bis zum heutigen Tag in verschiedenen Positionen „treu“ geblieben ist. Speziell zu seinen Anfängen besitzen wir mehrere Unterlagen: Sowohl sein abgeschlossenes Promotionsverfahren (9025) und die Promotionsurkunde vom 5. April 1971 (9028) als auch sein Habilitationsverfahren zwischen 1974 und 1978 (N 0112) wurden von uns bereits verzeichnet. Zwei Berichte in den Jahrbüchern der RWTH mit dem Titel „Der hochmittelalterliche Humanismus als kulturgeschichtliches Problem“ (AMA 73/74, S. 100-106) und „Zum Problem der mittelalterlichen Fälschung“ (AMA 75, S. 93-102) und einzelne Reden von Kerner zwischen 1986 bis 1989 (12145/12146/12148) runden unseren bisher verzeichneten Bestand zu ihm ab. Wir hoffen natürlich darauf, eines Tages weitere Unterlagen von Max Kerner zu erhalten, die uns die Möglichkeit geben, sein Schaffen an der RWTH für die Nachwelt noch weitreichender aufbereiten zu können.

Bereits jetzt können wir die Frage „Karl der Große im Hochschularchiv“ durchaus positiv beantworten – 1200 Jahre nach seinem Tod führen die Spuren des großen fränkischen Königs auch in unser Archiv. Wir sind gespannt, was bis zum nächsten Karlsjahr noch dazukommt.

Signatur: 3.2.1_ae

[1] Die Webseite www.karlspreis.de bietet viele Informationen, sowohl zum Preis als auch zu einzelnen Preisträgern.

[2] Biographische Angaben zu Braunfels bietet die GND via BEACON-Findbuch: http://beacon.findbuch.de/seealso/pnd-aks?format=sources&id=118514717. Auf unserer Homepage bieten wir unter Digitale Angebote auf der Seite GND-Nummern der Professoren/innen und Dozent/innen der RWTH 1870-1995 weitere GND-Nachweise zu den hier Lehrenden an.

[3] In unserer Präsenzbibliothek befindet sich außerdem der von Kerner mitherausgegebene Sammelband „Karl der Große und sein Nachwirken. 1200 Jahre Kultur und Wissenschaft in Europa“ (Sign. Aa Kar)

Am 3. Februar 2012 feierte der YouTube-Channel des Hochschularchivs seine Premiere mit einem Video zur Bestandserhaltung, präsentiert von unserer ehemaligen Mitarbeiterin Erika Haase. Nach drei weiteren Aufnahmen von unserer Führung zum Tag der Archive 2012 folgte eine Sendepause von circa einem Jahr. Im vergangenen Jahr kehrte mit dem oben angesprochenen Ausstellungsvideo wieder neues Leben in unseren Channel ein.

Am 3. Februar 2012 feierte der YouTube-Channel des Hochschularchivs seine Premiere mit einem Video zur Bestandserhaltung, präsentiert von unserer ehemaligen Mitarbeiterin Erika Haase. Nach drei weiteren Aufnahmen von unserer Führung zum Tag der Archive 2012 folgte eine Sendepause von circa einem Jahr. Im vergangenen Jahr kehrte mit dem oben angesprochenen Ausstellungsvideo wieder neues Leben in unseren Channel ein.