Bild von Kobako (https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ae/Wiener-Schnitzel02.jpg ; By Kobako (photo taken by Kobako) [CC BY-SA 2.5 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5)], via Wikimedia Commons)

Im BA Literatur- und Sprachwissenschaft gibt es zwei große Probleme, denen sich die Studentenschaft zu stellen hat: Einen mindestens 6-wöchigen Auslandsaufenthalt und ein mindestens 5-wöchiges Pflichtpraktikum.

Während mir die Beschaffung des Auslandsaufenthalts wenige Probleme bereitete, denn hier war ich motiviert und interessiert, sah das bei dem Pflichtpraktikum leider anders aus. Wie viele meiner Kommilitonen fragte ich mich beinahe ständig: „Was soll ich machen?“ Die Vorlesung der Berufsperspektiven verschaffte mir da auch nur wenig Abhilfe. Ich kannte nun zwar einige Berufe ganz grob im Profil, aber irgendwie blieben sie damit auch so vielsagend nichtssagend, wie die große Masse an sich auch. Auf der einen Seite drückte mich also die graue Masse, auf die ich so gar keine Lust hatte und auf der anderen Seite die Zeit, die mir durch die Finger ran, wie feiner Sand.

Abhilfe verschaffte mir eine liebe Kommilitonin, die mir dann das Praktikum im Hochschularchiv empfahl. Sie sagte mir, es wäre ganz interessant, die Leute wären nett und es wäre so nahe am Theater ganz gut erreichbar. Nachdem ich den Schock verdaut hatte, dass die RWTH ein eigenes Archiv hat, von dem ich noch nie zuvor etwas gehört hatte, zuckte ich unentschlossen die Schultern. „Was macht man denn so im Archiv?“ Ich wusste es nicht. Darüber war sogar die Berufsperspektiven-Vorlesung ausgefallen. Ihre Augen begannen zu glänzen und sie erzählte mir wunderbare Geschichten. Von mir erntete sie nur ein unsicheres Lächeln. Ich glaubte ihr nicht so ganz, aber ihr Eifer überzeugte mich irgendwie. Ein Praktikum im Hochschularchiv also!

Was kann man dazu sagen, was meine Vorgänger/innen nicht schon gesagt haben? Entscheidet ihr euch für ein Praktikum im Archiv, erwartet euch viel – und noch viel mehr! Es gibt eher handwerkliche Aufgaben, wie das Umbetten, wo ihr alte Akten mit liebevoller Sorgfalt auf nicht mehr und nicht weniger, als ihre Lagerung bis in alle Ewigkeit vorbereitet. Dann gibt es eher bürokratische Aufgaben, wie das Verzeichnen, bei der Akten in die Datenbanken eingetragen werden, um den Zugriff zu ermöglichen. Außerdem könnt ihr euch in der Öffentlichkeitsarbeit versuchen, wenn ihr Bilderfreitage und Kalenderbilder vorbereitet und später im Internet einstellt.

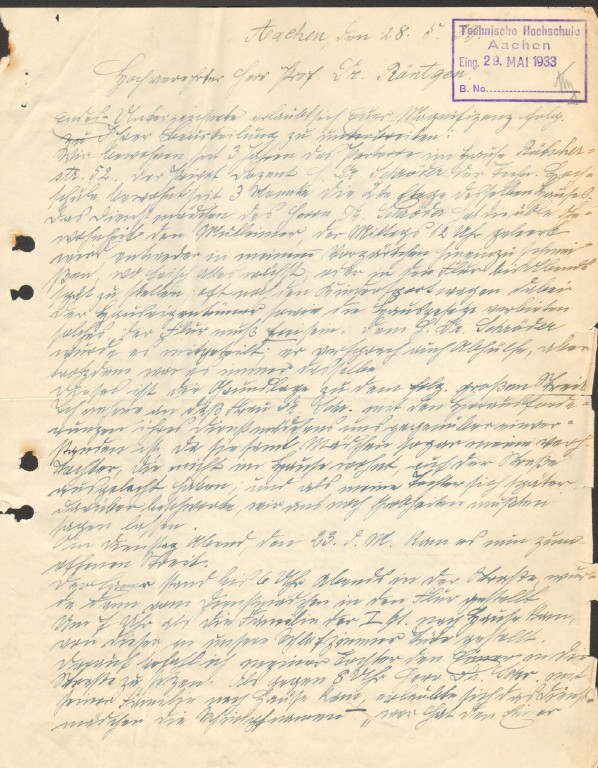

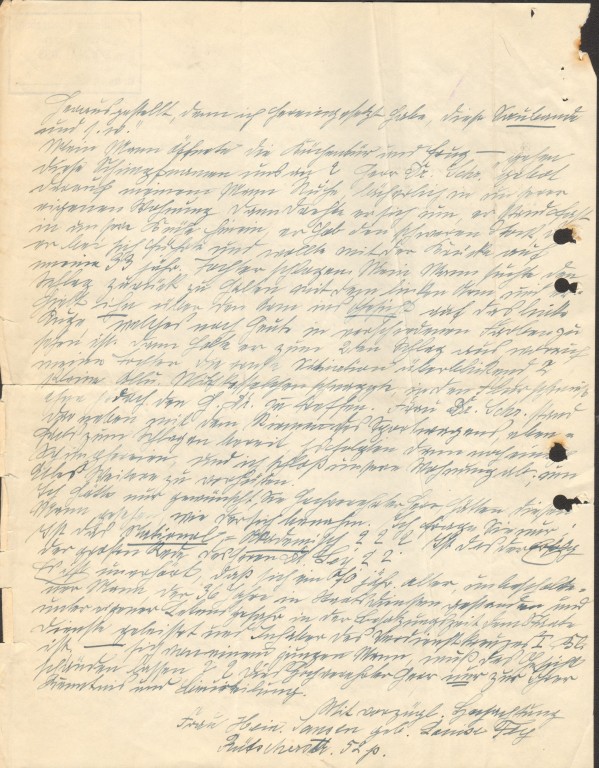

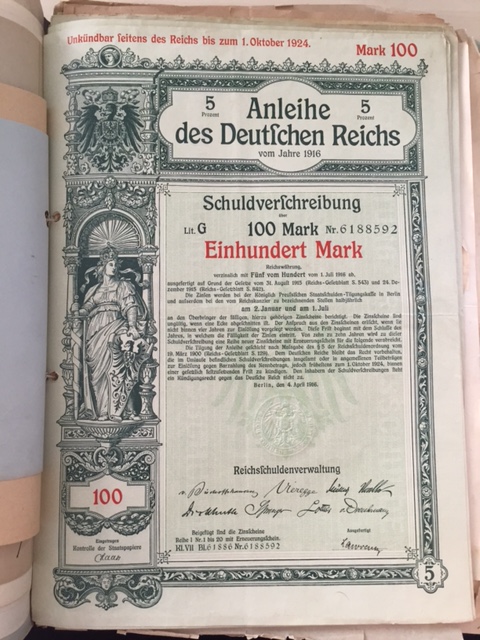

Und damit ist nur das täglich Brot genannt! Immer wieder kommen Anfragen rein, die euer ganzes detektivisches Geschick fordern können. Menschen brauchen eure Hilfe, Akten über Verwandte zu finden, suchen nach Gebäuden, die längst nicht mehr stehen oder wühlen sich mit euch durch die skandalöse Geschichte so manches ehemaligen RWTH-Mitglieds. Und habt ihr euch jemals Gedanken über den Ginkgo-Baum gemacht, der vor dem Super C steht?

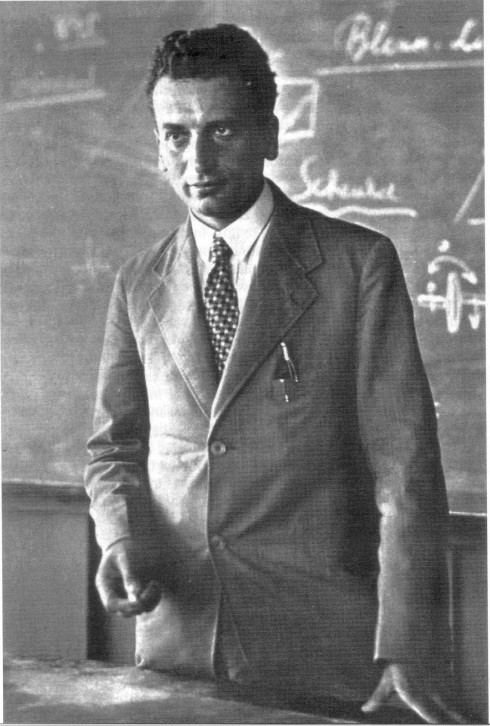

Dabei arbeitet ihr selbstständig, aber nicht alleingelassen. Mit kompetenter Selbstverständlichkeit bekommt ihr den theoretischen Hintergrund, den ihr braucht und den, den ihr nie geglaubt habt zu brauchen, aber dann doch braucht. Macht eine Reise durch die Wunder der (gratis) Informationsbeschaffung, denkt euch den Kopf wund über einem Zettel, der mit noch etwas schlimmerem beschrieben ist, als es meine Handschrift jemals sein könnte (und seid danach auch noch stolz!) oder sprecht mit Herrn Graf über die Grenzen des Urheberrechts und wie ihr eure nächste Präsentation mit Schnitzelbildern ausschmücken könnt, ohne auch nur die geringsten Probleme zu bekommen. Zudem unterstützt euch ein wirklich nettes Team, das ihr jederzeit auch mit den dümmsten Fragen löchern könnt, ohne dass sie euch böse sind. Wisst ihr dann doch nicht weiter oder seid einfach nicht so sozial unterwegs? Kein Problem, denn es gibt auch Anleitungen, die von anderen Praktikanten erstellt wurden und werden und die deshalb meist gut verständlich sind.

Ja, ihr habt richtig gehört! Ihr macht Sachen, die andere auch nach euch noch benutzen. Dabei geht es beileibe nicht nur um Anleitungen. Vom ersten Tag an, hinterlasst ihr Spuren im Archiv, denn von da an seid ihr Teil des Teams und übernehmt als solcher wichtige Aufgaben.

Mir hat es am Ende sehr viel Spaß gemacht und ich bin glücklich, das Praktikum angetreten zu sein. Der Teil aus der grauen Masse, der sich ‚Archivwesen‘ nennt ist um so vieles bunter geworden und ich fühle mich, als hätte ich ein wirklich gutes Bild von der Arbeit eines Archivars bekommen. Ein klareres Bild jedenfalls, als mir eigenständige Recherche im Internet oder diverse Vorlesungen hätten liefern können…

Die Arbeitsatmosphäre hat mich ebenfalls überzeugt, das Praktikum am Hochschularchiv der RWTH weiterzuempfehlen. Man ist eben nicht einfach der blöde nervige Praktikant, der an irgendeinen Tisch gesetzt wird und eine Aufgabe bearbeiten darf, die sonst keiner machen will, sondern man ist Teil des Teams und bekommt eher noch die interessantesten Aufgaben zugeschoben, weil man daran gut lernen kann.

Aber wieso kommt ihr nicht und schaut selbst? Es ist sicher keine verschwendete Zeit!

Die Leiterin des Hochschularchivs, Frau Prof. Dr. Roll, hatte im Rahmen einer ihrer Vorlesung die Möglichkeit, dort ein Praktikum zu absolvieren, vorgestellt und somit mein Interesse geweckt. Da ich Gesellschaftswissenschaften mit dem Schwerpunkt Soziologie studiere, hatte ich dies zuvor nicht in Betracht gezogen. Nach einem ersten Gespräch verständigten wir uns auf einen Praktikumsbeginn im Oktober. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich nur eine abstrakte Vorstellung meiner zukünftigen Tätigkeiten auf Basis der vorab ausgehändigten Modulübersicht und ging dementsprechend gespannt in meine erste Woche im Archiv. Mein Praktikum begann in medias res mit dem Besuch eines Filmteams der WDR Lokalzeit Aachen, das Bilder und Urkunden von Maria Lipp für einen Beitrag abfilmte. Dies war ein guter Indikator für die kommende Zeit. Archivalltag ist alles – aber nicht vorhersehbar! Die Modularisierung einiger Praktikumsbestandteile verbindet Theorie und Praxis anschaulich. Darüber hinaus erhält man die Gelegenheit, sich auch in Bereichen auszutesten, die man sonst nicht erschließen würde. In meinem Fall trifft dies besonders auf die viel erwähnte Paläographie zu. Ohne das zugehörige Modul hätte ich mich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit niemals mit alten Schriften beschäftigt. Ich muss eingestehen, dass die dort erworbenen Kenntnisse während des Stöberns mehrfach Anwendung gefunden haben, auch wenn ich eingangs davon nicht sonderlich überzeugt war. Im Großen und Ganzen zeichnet sich das Praktikum durch eine gesunde Mischung aus anspruchsvollen und entspannten Tätigkeiten aus. (Für mich) überraschenderweise habe ich durch dieses Praktikum Gefallen an Öffentlichkeitsarbeit gefunden. Dies war im Vorhinein für mich in keinster Weise erstrebenswert und hatte für mich den Stellenwert des „Irgendwas mit Medien“. Durch die aktive Nutzung Facebooks lernte ich die technischen Möglichkeiten dessen aus Unternehmersicht kennen. Der geschäftliche Umgang mit Facebook unterscheidet sich stark von der privaten Nutzung. Es gilt ungleich mehr Faktoren zu beachten, um Beiträge zu erstellen, die für NutzerInnen interessant genug sind, um sie zu bemerken, aber auch präzise genug, um schnell erfassbar zu sein. Im Zuge dessen konnte ich mir die Archivbestände durch Sichtung einer Vielzahl an Archivalien erschließen. Besonders imponiert hat mir die freie, selbstständige und kollegiale Arbeit. Jeder hat seinen eigenen Zuständigkeitsbereich und trotzdem kann man sich zu jedem Zeitpunkt auf die KollegInnen verlassen. Auch wir PraktikantInnen sind Teil des Teams. Jeder denkt mit und trotzdem arbeitet man weitestgehend eigenständig sowie selbstverantwortlich. Daraus ergibt sich ein großer Gestaltungsspielraum. Zudem gibt es einen großen Pool an Aufgaben, die es zu erfüllen gilt. Somit kommt zu keinem Zeitpunkt Langeweile oder gar Untätigkeit auf. Meine Zeit im Archiv ist wie im Flug vergangen. Es war eine aufregende und lehrreiche Zeit mit einem starken Team, das mich mit offenen Armen aufgenommen und mir Raum gegeben hat, meine Ideen gemeinsam umzusetzen. An dieser Stelle möchte ich eine klare Empfehlung an alle Praktikumssuchenden aussprechen. Hier habt ihr die Möglichkeit strukturiert und selbstbestimmt als Teammitglied zu arbeiten.

Die Leiterin des Hochschularchivs, Frau Prof. Dr. Roll, hatte im Rahmen einer ihrer Vorlesung die Möglichkeit, dort ein Praktikum zu absolvieren, vorgestellt und somit mein Interesse geweckt. Da ich Gesellschaftswissenschaften mit dem Schwerpunkt Soziologie studiere, hatte ich dies zuvor nicht in Betracht gezogen. Nach einem ersten Gespräch verständigten wir uns auf einen Praktikumsbeginn im Oktober. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich nur eine abstrakte Vorstellung meiner zukünftigen Tätigkeiten auf Basis der vorab ausgehändigten Modulübersicht und ging dementsprechend gespannt in meine erste Woche im Archiv. Mein Praktikum begann in medias res mit dem Besuch eines Filmteams der WDR Lokalzeit Aachen, das Bilder und Urkunden von Maria Lipp für einen Beitrag abfilmte. Dies war ein guter Indikator für die kommende Zeit. Archivalltag ist alles – aber nicht vorhersehbar! Die Modularisierung einiger Praktikumsbestandteile verbindet Theorie und Praxis anschaulich. Darüber hinaus erhält man die Gelegenheit, sich auch in Bereichen auszutesten, die man sonst nicht erschließen würde. In meinem Fall trifft dies besonders auf die viel erwähnte Paläographie zu. Ohne das zugehörige Modul hätte ich mich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit niemals mit alten Schriften beschäftigt. Ich muss eingestehen, dass die dort erworbenen Kenntnisse während des Stöberns mehrfach Anwendung gefunden haben, auch wenn ich eingangs davon nicht sonderlich überzeugt war. Im Großen und Ganzen zeichnet sich das Praktikum durch eine gesunde Mischung aus anspruchsvollen und entspannten Tätigkeiten aus. (Für mich) überraschenderweise habe ich durch dieses Praktikum Gefallen an Öffentlichkeitsarbeit gefunden. Dies war im Vorhinein für mich in keinster Weise erstrebenswert und hatte für mich den Stellenwert des „Irgendwas mit Medien“. Durch die aktive Nutzung Facebooks lernte ich die technischen Möglichkeiten dessen aus Unternehmersicht kennen. Der geschäftliche Umgang mit Facebook unterscheidet sich stark von der privaten Nutzung. Es gilt ungleich mehr Faktoren zu beachten, um Beiträge zu erstellen, die für NutzerInnen interessant genug sind, um sie zu bemerken, aber auch präzise genug, um schnell erfassbar zu sein. Im Zuge dessen konnte ich mir die Archivbestände durch Sichtung einer Vielzahl an Archivalien erschließen. Besonders imponiert hat mir die freie, selbstständige und kollegiale Arbeit. Jeder hat seinen eigenen Zuständigkeitsbereich und trotzdem kann man sich zu jedem Zeitpunkt auf die KollegInnen verlassen. Auch wir PraktikantInnen sind Teil des Teams. Jeder denkt mit und trotzdem arbeitet man weitestgehend eigenständig sowie selbstverantwortlich. Daraus ergibt sich ein großer Gestaltungsspielraum. Zudem gibt es einen großen Pool an Aufgaben, die es zu erfüllen gilt. Somit kommt zu keinem Zeitpunkt Langeweile oder gar Untätigkeit auf. Meine Zeit im Archiv ist wie im Flug vergangen. Es war eine aufregende und lehrreiche Zeit mit einem starken Team, das mich mit offenen Armen aufgenommen und mir Raum gegeben hat, meine Ideen gemeinsam umzusetzen. An dieser Stelle möchte ich eine klare Empfehlung an alle Praktikumssuchenden aussprechen. Hier habt ihr die Möglichkeit strukturiert und selbstbestimmt als Teammitglied zu arbeiten.

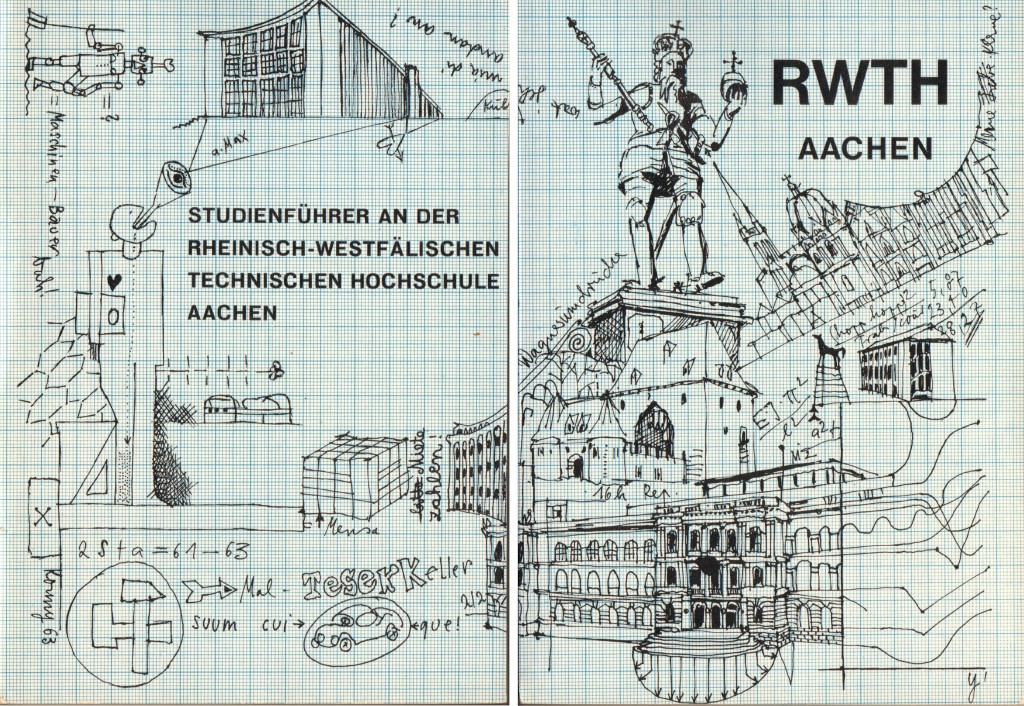

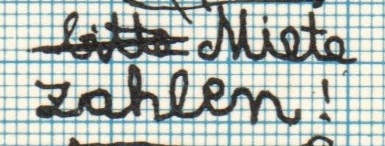

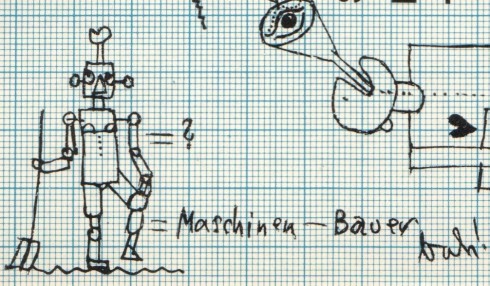

Zeichnungen einiger Aachener Wahrzeichen auf: die Plastik Karls des Großen am Karlsbrunnen, den Aachener Dom, das Ponttor, die Pferdestatue am Theater,das Hauptgebäude der RWTH sowie das damals noch junge Audimax-Hörsaalgebäude, welches 1954 errichtet wurde. Darüber hinaus werden aber auch zeitlose Themen für Student/innen angesprochen; vielseitig fließen sie in die Collage ein: Mietzahlungen, Vorurteile gegenüber den Ingenieursfächern, unzählige Graphen und Formeln, Liebesangelegenheiten und die Anmerkung „wat jehen mia di andan an?“ auf Öcher Platt sprechen pars pro toto für das

Zeichnungen einiger Aachener Wahrzeichen auf: die Plastik Karls des Großen am Karlsbrunnen, den Aachener Dom, das Ponttor, die Pferdestatue am Theater,das Hauptgebäude der RWTH sowie das damals noch junge Audimax-Hörsaalgebäude, welches 1954 errichtet wurde. Darüber hinaus werden aber auch zeitlose Themen für Student/innen angesprochen; vielseitig fließen sie in die Collage ein: Mietzahlungen, Vorurteile gegenüber den Ingenieursfächern, unzählige Graphen und Formeln, Liebesangelegenheiten und die Anmerkung „wat jehen mia di andan an?“ auf Öcher Platt sprechen pars pro toto für das