Als Beauftragte für Bestandserhaltung des Hochschularchivs durfte ich schon mehrere externe Erfahrungen sammeln, um auf diesem Gebiet besser agieren zu können. 2011 hospitierte ich bereits eine Woche bei der Restauratorin des Stadtarchivs Aachen, die mir freundlicherweise eine detaillierte und für mich bahnbrechende Einführung in die restauratorische Arbeit am Papier gab. Durch diese Horizonterweiterung angespornt, nahm ich an einem Seminar, dessen Besuch mir das Hochschularchiv ermöglichte, in Krems (Österreich) teil. Von einer Papierrestauratorin, Dr. Patricia Engel, wurden wir Seminarteilnehmer zwei Tage durch das Wunder und Problem Papier geführt. Die Teilnehmer waren allesamt von archivischen Einrichtungen und hatten – wie ich – noch viel zum Thema „Bestandserhaltung“ zu lernen. Hier möchte ich nun die wichtigsten Punkte des Seminars vorstellen, vor allem mit dem Augenmerk, inwieweit Derartiges in die Tat umgesetzt werden kann.

1. Materialkunde: Papiersorten und deren Eigenschaften

Welche Art von Papier man vor sich liegen hat, hat erhebliche Auswirkungen auf die Aufbewahrungsart, aber vor allem auch auf die restauratorischen Möglichkeiten:

Um eine richtige Behandlung des Papiers gewährleisten zu können, muss die Papierart bestimmt werden. Wichtig ist dabei, welche Art von Fasern vorliegen, ob Füllstoffe verwendet wurden und ob die Oberfläche des Papiers zusätzlich bearbeitet wurde. Indem man das Papier unter verschiedenen Blickwinkeln betrachtet und auf den Klang beim Schütteln achtet, kann man viel herausbekommen. Bestimmung von Papier wird sowohl bei der Lagerung als auch bei der Restauration wichtig. Ist das Papier stark säurehaltig, sollte es in alkalischen Umschlägen aufbewahrt werden. Von der Papiersorte ist auch abhängig, welche Art von Leim man zur Restaurierung verwenden sollte. Als Beispiel soll hier Holzschliffpapier herangezogen werden: Dieses Papier wurde vor allem zwischen 1850 und 1950 hergestellt und hat eine schlechte Qualität. Weil man zu dieser Zeit schnell viel Papier brauchte oder schlichtweg das Geld fehlte, verwendete man nicht nur den hochwertigen Zellstoff der Bäume, sondern verarbeitet auch die Rinde. Das Holzschliffpapier hat kurze Fasern und ist stark säurehaltig ( Ph-Test 7 und höher ist basisch). Dadurch wird es an den Rändern rissig und bricht leicht. Hier könnte Massenentsäurung in Frage kommen. Wichtig ist auch, dass bei Restauration nur schwächeres Papier außenherum verwendet wird. Holzschliffpapier wird heute nur noch für „kurzlebige Informationen“ wie Tageszeitungen verwendet.

Thema Plastik: Polyester, Polyethylen und Polypropylen enthalten keinen Weichmacher und sind deshalb nicht schädlich für Papier, PVC dagegen ist nicht gut. Bei Plastik ist aber auch problematisch, dass es sich elektrostatisch aufladen kann und damit bestimmten Arten von Tinten schadet.

2. Philosophie der Restaurierung:

Nicht jedes Archiv kann sich Restaurierungsarbeiten an jedem Dokument leisten. Bei Eigeninitiative sollte aber auf einiges geachtet werden: Niemals in der Weise reparieren, dass man es nicht rückgängig machen kann. Am besten hält man sich an die Devise der Minimalintervention: so viel wie nötig, so wenig wie möglich. Man sollte immer darauf achten, dass der Charakter des Dokumentes erhalten bleibt.

3. Verpackung, Beschriftung, Lagerung:

Erstaunlich war für mich die Erkenntnis, dass mechanische Beschädigung nicht unterschätzt werden dürfen. Dies fängt schon bei der Lagerung an: Sind die Gewichte ungleichmäßig verteilt, belastet das natürlich den entsprechenden Teil der Akte noch mehr. Bei Büchern sollte man zudem darauf achten, dass das gesamte Buch im Regal steht und nicht darüber hinaus ragt. Ebenso muss bei Benutzung, Herumtragen etc auf die Akte sorgfältig geachtet werden. Wenn dann die Akten für kurze Zeit nicht zurück in die Magazine kommen, sollten sie auch nicht auf einander gestapelt werden.

Generell sollten Akten durch archivgerechte Verpackung geschützt werden vor: Staub, Licht, Schadgasen. Eine geeignete Archivverpackung hat zudem positive Auswirkung: das basische Material puffert gegen chemische Säurereaktion innen, falls die Unterlagen sauer sind. Beispielsweise Seidenpapier eignet sich gut als chemischer Puffer gegen Säure. Allerdings ist basisch nicht gut für Fotos.

Wichtig ist darauf zu achten, dass die Verpackung nicht noch zusätzlich dem Material schadet. Also sollte man zum Beispiel Schnüre, die ins Papier einschneiden (bei Büchern, Aktenstapeln etc.) entfernen.

Pergament sollte niemals mit Wasser in Verbindung gebracht werden (also nicht mit Kleister kleben, mit Alkohol reinigen oder dergleichen).

4. Anweisungen an Benutzer

Viele Archive haben Anweisungen für den Benutzer, die allerdings meist nur finanzielle oder rechtliche Hinweise enthalten. Ein Benutzungsleitfaden darf aber unbedingt nicht fehlen. Das wichtigste haben wir bereits in unserem eigenen Leitfaden für die Benutzer des Hochschularchivs: Hände waschen, Finger zum Umblätter nicht befeuchten, Akten vorsichtig behandeln, Schaden sofort melden etc. Was bei uns – nach der Belehrung in dem Seminar – noch ergänzt werden muss, ist, dass man sich nicht auf die Originale aufstützen oder Material aufeinander stapeln soll.

5. Ausstellung

Die Strapazen für Archivalien bei Ausstellungen sind natürlich enorm: mechanisches Schäden, Klimaschwankungen in den Vitrinen, Licht etc. Der Schaden kann durch richtiges Handeln begrenzt werden:

- Richtige Auflagerung (das Ausstellungsstück sollte auf Papier nicht auf Holz gelagert werden als Unterstützung, dabei soll die Unterstützung immer größer sein als das Ausstellungsstück)

- Eigentlich sollten die Ausstellungsstücke keinem Tageslicht oder UV-haltigem Licht ausgesetzt werden

6. Schäden am Papier, Schädlinge und Lagerumgebungschäden

- Schimmel: Erkennen über die Klimasituation, optische Untersuchung, Materialkunde, Geruch (aber nicht alle Schimmelarten haben einen charakteristischen Geruch). Lässt sich darüber nichts sicher erkennen, könnte man mit einer Vergrößerung von mind. 20x das Dokument betrachten: lebende Organismen haben keine geordnet wachsende Struktur, während bei beispielsweise Auskristallisierung eine deutliche Kristallstruktur erkennbar ist. Prinzipiell kann man bei Schimmel nichts machen, man muss sich eigentlich unbedingt an einen Restaurator wenden. Es kann dann professionell festgestellt werden, ob es Schimmel ist, welche Art und ob dies gesundheitsschädigend ist. Wichtige Prävention gegen Schimmel und Ausbreitung desselben ist Sauberkeit und Klimakontrolle

- Insekten: erkennbar an tote Tiere auf Fensterbrett, Fraßmehl, Fraßlöcher. Wenn man alles entfernt und nach einiger Zeit wieder „Dreck“ daliegt, ist ein Insektenbefall sehr gut möglich. Für die Bekämpfung muss klar sein, dass Fallen keine deckenden Bekämpfungsmethoden sind; Prävention hierfür sind Sauberkeit, kein Essen und Trinken, keine Tiere, Garderobe ablegen, nicht die Fenster öffnen.

7. Erste Hilfe bei Unfällen und Katastrophen

Um eine gute Erste Hilfe bei Unfällen und Katastrophen gewährleisten zu können, sollte man eine Notfallbox haben, die bestimmte Sachen beinhaltet, wie Tüten, Stifte, etc. Ebenso sollte ein Archiv einen Plan erstellen, wer was zu tun hat, welches die wahrscheinliche Katastrophe ist, wie man darauf reagiert etc. Zusätzlich sollte eine Liste der wertvollsten Originale erstellt sein, damit sofort klar ist, was zuerst gerettet werden kann. Das Hochschularchiv hat sich mit derlei sehr wenig bisher beschäftigt, u.a. auch deswegen, weil das Stadtarchiv Aachen als Versorger der Region bei Katastrophen nahe ist und für den Notfall sehr gut ausgestattet ist.

Dennoch gilt für Katastrophen, dass Vorbeugung am wichtigsten ist: genaue Kenntnis vom Standort, genügend Schutz für Archivalien (beispielsweise Aufbewahrung in Kartons) kann in einer Katastrophe oft das Schlimmste verhindern. Vorbereitung auf Katastrophen durch Notfallboxen, Listen, und Pläne hilft bei einer guten Organisation im schlimmsten Fall.

Hier nochmal die wichtigsten Punkte zusammengefasst:

- Ein Archiv sollte restauratorisch nur wenig machen: Nach dem Prinzip der Minimalintervention sollte nur so viel an Akten restauriert werden, wie unbedingt nötig. Bei jeder Veränderung sollte man sich die Fragen stellen, ob dieser Schritt rückgängig gemacht werden kann und ob der Charakter des Dokuments erhalten bleibt.

- Viel für die Bestandserhaltung kann durch „äußere Faktoren“ getan werden: durch gute Lagerung in archivgerechtem Material und an sauberen, klimastabilen und lichtgeschützten Orten, durch gute Behandlung bei Benutzung – es sollte mechanische Beschädigung vermieden bzw. möglichst gering gehalten werden, und durch Prävention sei es gegen Schimmel, Insekten oder vor „Katastrophen“ wie Wasserschäden etc.

- An vielen Stellen kommt man ohne Restaurator nicht weiter: Schimmel darf nicht unterschätzt werden, vor allem auch weil dieser einfach extrem gesundheitsschädlich ist. Ebenso sollte man bei wertvollen Stücken auf jeden Fall in Betracht ziehen, einen Restaurator zu beauftragen. Besonders gut scheint mir auch die Möglichkeit, Restauratoren als Experten ins Archiv zu lassen und sich einen Verbesserungsplan von Räumen, Klima, Lagerung und anderen Quellen erstellen zu lassen.

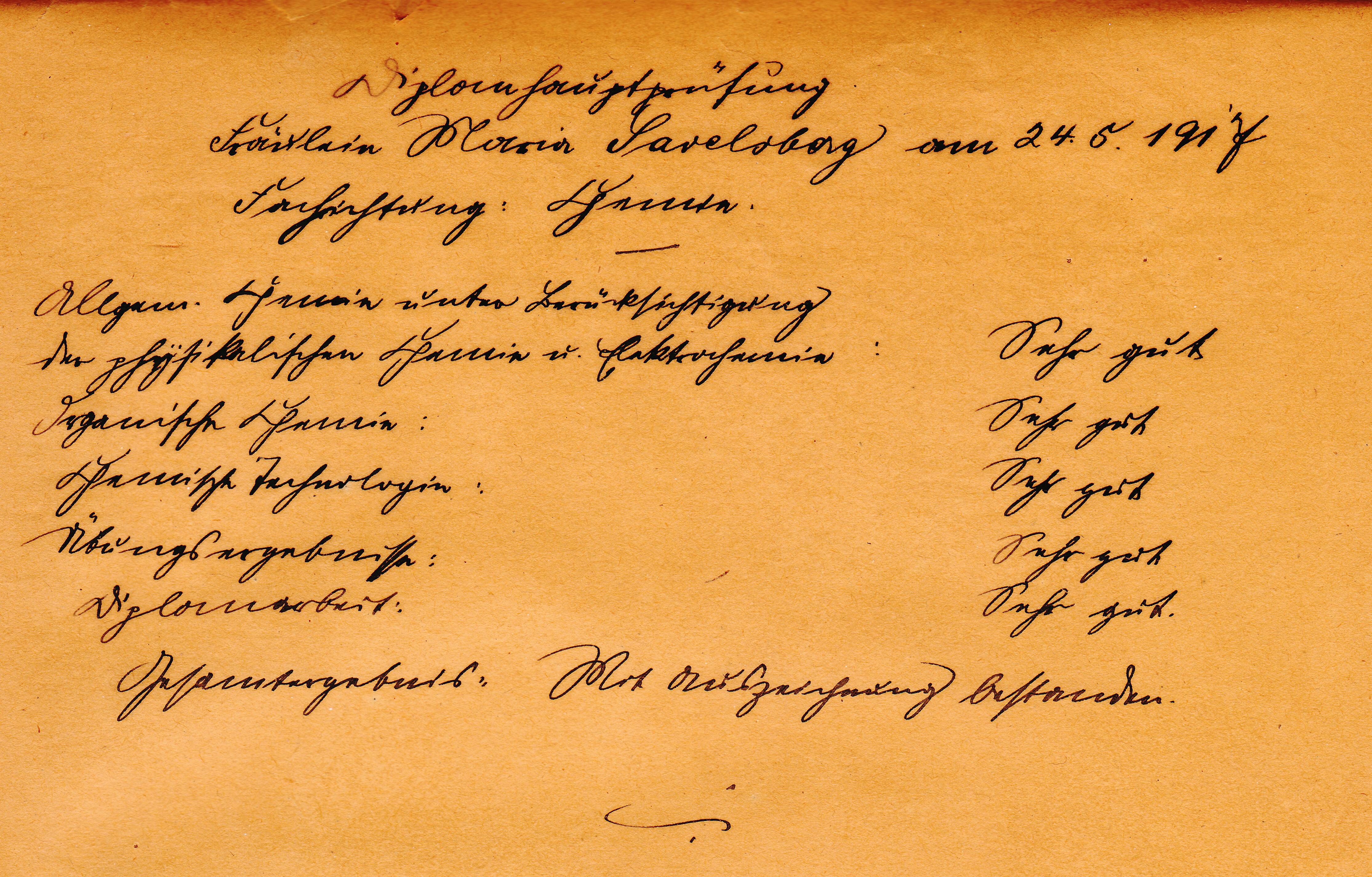

(Bild: Eindruck unserer Arbeit in Sachen Bestandserhaltung: Archivale in geeigneter Archivmappe, Baumwollhandschuhe, Atemmaske, Latexschwamm, Besen, Falzbein aus Teflon, Seidenpapier, gerostete Heftklammern, die aus einer Akte von 1920 herausgefallen sind)

(Bild: Eindruck unserer Arbeit in Sachen Bestandserhaltung: Archivale in geeigneter Archivmappe, Baumwollhandschuhe, Atemmaske, Latexschwamm, Besen, Falzbein aus Teflon, Seidenpapier, gerostete Heftklammern, die aus einer Akte von 1920 herausgefallen sind)