Das abgebildete Flugblatt wurde im Rahmen der ausstehenden Wahlen des Allgemeinen Studierendenausschusses (AStA) vom Marxistischen Studentenbund Spartakus (MSB Spartakus) veröffentlicht.

Quelle: Sammlung Alexander Lohe

Der am 20. Mai 1971 als Bundesverband gegründete MSB Spartakus bestand bis zur Wende 1990 und war ein Studentenverband der Deutschen Kommunistische Partei. Seit den 1970er Jahren bildete er einen der bundesweit einflussreichsten Studentenverbände mit zeitweise bis zu 6.500 Mitgliedern. Seine Wurzeln finden sich in der Studentenbewegung der 1960er Jahre. Die politischen Ziele und Leitlinien des MSB Spartakus waren unter anderem die soziale Lage der Studenten – dabei vor allem die individuelle und institutionelle Verbesserung der Studienbedingungen und das BAföG – , die Verteidigung des politischen Mandats der Studentenschaft, sodass die Stellungnahme zu politischen Fragen jeder Art weiterhin stattfinden konnte und der Sozialismus. Der MSB Spartakus nahm eine Frontstellung gegenüber als „linksradikal“ gewerteter Gruppen und dem Ring Christlich-Demokratischer Studenten (RCDS) ein.

Auf den letztgenannten RCDS bezieht sich auch das vorliegende Flugblatt. Der 1951 in Bonn gegründete RCDS gilt als ältester und größter immer noch bestehender politischer Studentenverband. Nachdem er seine Position in den Studierendenparlamenten in den 1960er Jahren zeitweise stärken konnte, wurde er durch die Studentenbewegung in die Defensive gedrängt und konnte erst zu Beginn der 1990er Jahre , nach dem Zusammenbruch linker Studentenverbände (wie zum Beispiel auch dem MSB Spartakus), wieder Fuß in den lokalen Studentenvertretungen fassen. Er vertritt ein christlich-abendländisches Menschenbild, eine freiheitlich-demokratische Grundordnung, sowie die soziale Marktwirtschaft und ist europäisch orientiert. Durch den wiederkehrenden Versuch aktiver Neonazis an einer Mitarbeit im RCDS ist er immer wieder Kritik ausgesetzt.

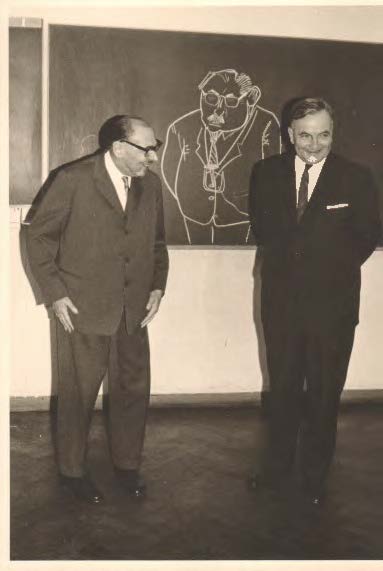

Das vorliegende Flugblatt thematisiert die Einflussnahme des RCDS auf den damaligen Rektor der RWTH Aachen, Günter Urban. Urban studierte von 1947-1953 Kunstgeschichte, Archäologie und Volkskunde an den Universitäten in Frankfurt am Main und Pisa. 1972 wurde ihm der Lehrstuhl für Baugeschichte und Denkmalpflege der Fakultät für Architektur an der RWTH Aachen übertragen. Nachdem er 1979 Prorektor wurde, war Urban ab 1980 bis 1984 Rektor der RWTH Aachen.

In dem vorliegenden Flugblatt wirft der MSB Spartakus Rektor Urban vor, dass dieser mit dem RCDS sympathisieren würde, was er an einer Weigerung Urbans festmachte, den Genehmigungsstempel unter ein Plakat des MSB Spartakus zu setzen. Grund für die Weigerung Urbans war der Vorwurf des MSB Spartakus an den RCDS, dass diesem der Einsatz von Pershing-II- Raketen lieber sei als Bildung. Da Urban diese Äußerung als ziemlich drastisch einstufte, hielt er zuerst Rücksprache mit dem damaligen Vorsitzenden des RCDS, Ustorf, bevor er die Plakate zur Veröffentlichung abstempelte, nachdem dieser sein Einverständnis gegeben hatte. Diese Aktion nutzte der MSB Spartakus als Aufhänger, um seine Vorwürfe gegenüber dem RCDS zu untermauern: Sie würden nach Lust und Laune genehmigen oder verweigern, sie würden die Studenten „verschaukeln“ und nun auch noch die Geschäfte des Rektorats übernehmen. Um dies zu verhindern, schließt das Flugblatt des MSB Spartakus mit einer Aufforderung, den MSB Spartakus zu wählen und den Worten: „Gemeinsam kippen wir den rechten AStA!“