Auf der Suche nach einem Praktikum für das Fach Literatur- und Sprachwissenschaften stand ich vor einer schwierigen Frage: Wo möchte ich später arbeiten? Praktisch gesehen kommt jeder Bereich infrage, der etwas mit Schrift oder Sprache zu tun hat. Durch eine schon früh geprägte Leidenschaft sowohl für Bücher als auch für die Vergangenheit, konnte ich die Wahl auf den Bereich der Bibliothek und des Archivs eingrenzen. Aufgrund bereits erworbener Erfahrung im Bereich der Bibliotheksarbeit fiel meine Wahl für dieses Praktikum daher auf das Archiv. Auf das Hochschularchiv im Speziellen bin ich durch eine Online-Veranstaltung über Praktika in den geisteswissenschaftlichen Fächern aufmerksam geworden.

Zunächst war ich mir unsicher, ob das Hochschularchiv während der Pandemie überhaupt noch Praktikanten annimmt. Doch diese Zweifel wurden nach einem kurzen Vorab-Telefonat behoben und einer Bewerbung stand nichts mehr im Wege.

Das Praktikum an sich fand aufgrund der Kontaktbeschränkungen zum Teil im Homeoffice statt. Anfangs hatte ich ein wenig Zweifel, ob es im Archiv denn so viele Aufgaben gibt, die von Zuhause aus erledigt werden können. Doch aufgrund der guten Organisation durch die Mitarbeiter und den vielfältigen Aufgaben im Archiv waren diese Sorgen unbegründet. Spätestens nach meinem ersten Online-Modul mit Herrn Dr. Graf stellte ich fest, dass viele Aufgaben dieses Praktikums auch im Homeoffice erledigt werden können.

Jedem Praktikanten wird zu Beginn ein Praktikumsleitfaden gegeben, auf dem verschiedene Aufgaben und Module stehen. Somit kann sichergestellt werden, dass der Praktikant bis zum Ende des Praktikums auch jeden Bereich der Archivarbeit kennengelernt hat. Ich finde dieses Konzept sehr sinnvoll. Besonders in der momentanen Situation wegen Corona, in der ich als Praktikantin verhältnismäßig wenig Zeit im Archiv verbringen konnte, kann durch diesen Leitfaden vermieden werden, dass Praktikanten sich nur mit einer Aufgabe bzw. nur mit Homeoffice-Aufgaben befassen und so nur einen kleinen Einblick ins Archiv erlangen.

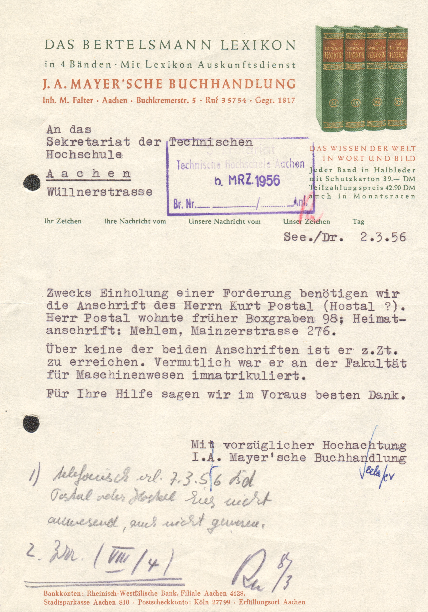

Neben den vorgegebenen Aufgaben, wie zum Beispiel dem Umbetten einer Akte, Verfassen von Social-Media-Beiträgen und transkribieren von alten Handschriften, bleibt noch genug Platz für eigene Ideen und frei gewählte Aufgaben. Für mich persönlich fing das Praktikum mit Beiträgen für die Social-Media-Plattformen und Recherche für Anfragen an. Besonders gut gefallen hat mir die Bestandserhaltung, bei der Akten unter anderem von Schmutz und Metall befreit und in eine schadstofffreie Mappe neu abgeheftet werden.

Zum Abschluss möchte ich mich bei Herr Dr. Graf und allen Mitarbeitern des Archivs herzlich dafür bedanken, dass sie durch ihren Einsatz das Praktikum auch unter diesen erschwerten Umständen ermöglicht haben.