Sig. 964b

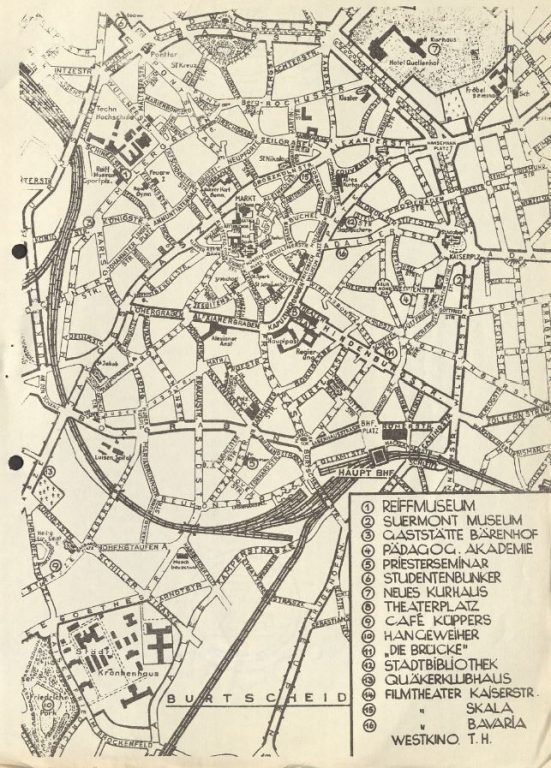

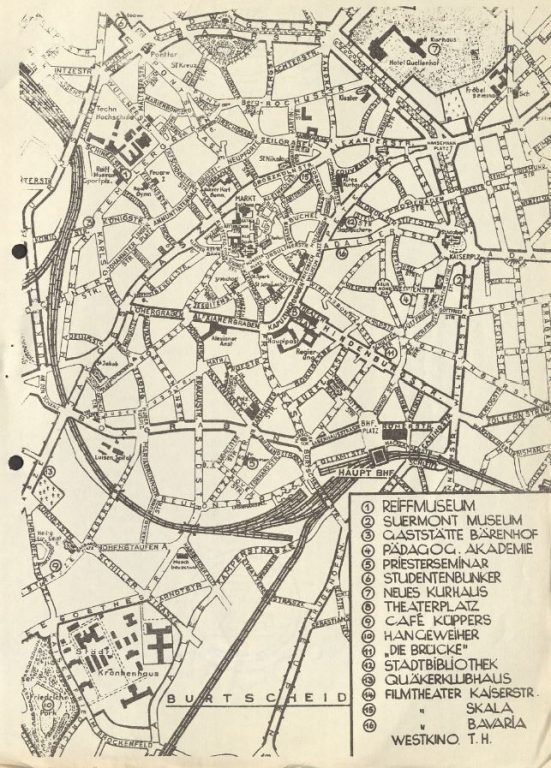

Das erste Kalenderbild dieses Jahres zeigt einen Stadtplan Aachens vom Ende der 1940er Jahre. Wie in der Legende zu sehen ist, sind einige Sehenswürdigkeiten eingezeichnet worden, die nachfolgend gemäß Ihrer Nummerierung vorgestellt werden sollen.

① Das Reiff-Museum wurde 1908 eröffnet und umfasst die Sammlung des Professoren für Figuren- und Landschaftszeichnen des Kunsthistorischen Instituts, Franz Reiff. Heute befindet sich in dem Gebäude die Fakultät für Architektur.1 (Link momentan nicht erreichbar) 2Zum Reiff-Museum haben wir im April auch einen Beitrag auf Instagram und Facebook gepostet.

② Das Suermont Museum, oder auch Suermont-Ludwig Museum, befindet sich auch heute noch in dem früheren Stadtpalais eines Kratzenfabrikanten und wurde im Jahre 1901 an jenes angebaut.3

③ Die Gaststätte zum Bärenhof existiert heutzutage nicht mehr, jedoch gibt es an diesem Standort ein anderes Restaurant mit ähnlichem Namen.

④ Die Pädagogische Akademie existiert heute in ihrer ursprünglichen Form nicht mehr. Nach 1945 wurden aus den Pädagogischen Akademien Pädagogische Hochschulen.(vgl. BLANKERTZ, Herwig: Die Geschichte der Pädagogik. Von der Aufklärung bis zur Gegenwart, Wetzlar 1992, S. 241 ff.) 1980 wurde die Pädagogische Hochschule in Aachen der RWTH eingegliedert.5 Seit 1989 existiert jedoch keine pädagogische Fakultät mehr, sodass die Verantwortung für das Lehramt seitdem weitestgehend der Philosophischen Fakultät obliegt.6

⑤ Das Priesterseminar wurde 1932 gegründet und dient der Aus- und Weiterbildung römisch-katholischer Priesteramtskandidaten.7

⑥ Mit „Studentenbunker“ wird wohl der im Jahre 2013 abgerissene Bunker an der Rütscherstraße gemeint sein, der während des Zweiten Weltkriegs die Anwohner vor Bombenanschlägen geschützt hatte.8

⑦ Das Neue Kurhaus wurde 1916 fertiggestellt und hat seitdem einige Veränderungen durchgemacht. Nachdem es im Zweiten Weltkrieg großen Schaden genommen hatte, wurde es im Februar 1953 nach seiner Wiederinstandsetzung als Veranstaltungsort für Konzerte und andere Events wiedereröffnet. Das 1976 dort eingezogene Casino wurde 2015 aufgrund von Sanierarbeiten am Kurhaus, zunächst vorübergehend, verlegt. Nach mehreren Interessenten und einer mehr als Verdopplung der angedachten Sanierungskosten, wird das Gebäude nach Fertigstellung voraussichtlich vom benachbarten Eurogress mitgenutzt werden (vgl. Stadt Aachen (Hrsg.): Aachen im Aufbau 1952. Verwaltungsbericht der Stadt Aachen für das Jahr 1952, Aachen 1953, S. 87). 9

⑧ Am Theaterplatz befindet sich noch immer das 1825 eröffnete Theater und seit 1963 die Reiterstatue „Der fröhliche Hengst“ von Gerhard Marcks.10 11

⑩ Der Hangeweiher im 1910 angelegten Kaiser-Friedrich-Park gehört auch heute noch zu den beliebten Ausflugszielen Aachens. Das dort 1850 eröffnete und auch heute noch genutzte Freibad, war damals die erste Aachener Schwimmanstalt.12

⑫ Die Stadtbibliothek wurde im Juli 1831 eröffnet nachdem der 1828 verstorbene Ratsherr Peter Dautzenberg der Stadt seine umfangreiche Bibliothek überlassen hatte, mit der Bedingung diese mit der Ratsbibliothek zusammen der Öffentlichkeit nutzbar zu machen. Die Stadtbibliothek wurde zudem 1977 mit der 1936 gegründeten Stadtbücherei zusammengelegt.13

⑬ Zum Quäkerklubhaus haben die Recherchen leider nichts ergeben. Die Quäker oder auch die Religiöse Gemeinschaft der Suchenden, sind eine Gemeinschaft von Suchenden ohne Dogma, die ihre Lebensart teilen. Die Quäker Aachen wurden im Jahre 1946 gegründet.14

⑯ Zum Filmtheater Bavaria konnte nur folgendes ermittelt werden: Im Jahre 1951 wurde das „Neue(s) Bavaria“ am Holzgraben eröffnet. Es wird jedoch an einer Stelle auch erwähnt, dass es zuvor das Aachener Bavaria-Theater gegeben habe.15

Zu den Orten ⑨ Café Küppers, ⑪ „Die Brücke“ (Hindenburgstraße) sowie zu den Filmtheatern ⑭ Kaiserstraße und ⑮ Skala konnten leider keine Informationen gefunden werden.

Bei genauerem Blick auf die Stadtkarte lassen sich Änderungen im Straßenverlauf feststellen. So kam beim alten Kurhaus (heute Bushof) die Hauptstraße (Kurhausstraße) parallel zur Komphausbadstraße dazu.

Es haben sich außerdem Straßennamen verändert, so heißt zum Beispiel die Straße, die zum Theaterplatz führt, heutzutage Theaterstraße und nicht mehr Hindenburgstraße.