Wir bedanken uns bei den zahlreichen Teilnehmern unserer Führung zum Tag des offenen Denkmals. Gestern Nachmittag durften wir, wie jedes Jahr, einen Beitrag zum Tag des offenen Denkmals leisten. Unter dem Motto „Entdecken was uns verbindet“ informierten wir über die Geschichte des Gebäudes und das Archivwesen mit all seinen Facetten. Wir haben für euch einige Eindrücke zusammengestellt, die ihr euch gerne anschauen könnt. Bei Interesse könnt ihr gerne nächstes Jahr dabei sein!

Wir bedanken uns bei den zahlreichen Teilnehmern unserer Führung zum Tag des offenen Denkmals. Gestern Nachmittag durften wir, wie jedes Jahr, einen Beitrag zum Tag des offenen Denkmals leisten. Unter dem Motto „Entdecken was uns verbindet“ informierten wir über die Geschichte des Gebäudes und das Archivwesen mit all seinen Facetten. Wir haben für euch einige Eindrücke zusammengestellt, die ihr euch gerne anschauen könnt. Bei Interesse könnt ihr gerne nächstes Jahr dabei sein!

Tag des offenen Denkmals 2018

Kalenderbild September: Was das Hochschularchiv mit der Separatistenbewegung verbindet

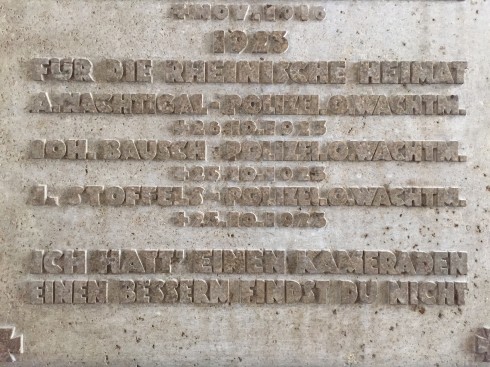

Wenn man sich auf den Weg in das Hochschularchiv begibt, dann begegnet man dem obenstehenden Kriegerdenkmal prominent im Treppenhaus. Doch was genau steckt hinter diesem Denkmal?

Zuerst einmal sollte man festhalten, dass dieses Denkmal mittels des Spruches „Aus der Nacht unserer Gräber erwachse als Frucht des Opfers der Friede“ auf im Separatistenaufstand des Jahres 1923 getötete Polizisten verweist. Das Kriegerdenkmal erinnert jedoch nicht rein ausschließlich an die während des Separatistenaufstandes getöteten Polizisten; es soll zusätzlich die Erinnerung an die acht im Ersten Weltkrieg gefallenen Regierungsbeamten des ehemaligen Regierungsgebäudes wachhalten. Darüber hinaus kommt diesem Denkmal eine noch weitere Bedeutung zu: Es soll ebenfalls an die Naziopfer und Gefallenen des Zweiten Weltkrieges erinnern, wie die linke Tafel anzeigt („1939-1945 unseren Toten zum Gedächtnis“). Der Kopf des Soldaten, der oberhalb angebracht ist, unterstreicht hierfür die sowohl martialische, als auch heldenhafte Symbolik des Denkmals.

Der Separatistenaufstand des Jahres 1923 ist eine Nachwehe des Ersten Weltkrieges und steht in einem engen Zusammenhang mit dem Begriff der Rheinischen Republik. Darunter fasst man die Bestrebungen, einen eigenen Staat im Rheinland zu gründen. Dies geht auf die harten Restriktionen des Versailler Vertrages des Jahres 1919 zurück. Die linksrheinischen Gebiete wurden seit 1919 von belgischen, französischen und britischen Truppen besetzt. Aachen selbst befand sich bereits 1918 unter französischer als auch belgischer Besatzung, wobei die französische Besatzung bereits im Jahre 1920 endete, während die belgische Besatzung elf Jahre andauerte. Genau zu dieser Zeit entstanden (zwischen 1918 und 1923) separatistische Überlegungen. Anhänger eines solchen Gedankenguts nannten sich Separatisten, Sonder- oder Freibündler (Quelle). Ihren Höhepunkt erlebte diese Bewegung 1923, als unter anderem die Reichsverwaltung zerschlagen und ein eigener Verkehrsapparat eingerichtet wurde. Es kam zu zahlreichen Gründungen von separatistischen Organisationen entlang der Rheinlinie. Eine von diesen war die „Rheinische Unabhängigkeitspartei Frei Rheinland“, die eine Abspaltung des Rheinlandes von Preußen forderte, sowie für die Errichtung einer Rheinischen Republik eintrat.

Auch in Aachen wurde im August 1923 ein Büro für die Rheinische Unabhängigkeitspartei eröffnet. Zudem begann man mit der Verteilung von Pamphleten mit separatistischen Parolen. Die erste geschlossene Versammlung der Separatisten fand am 13.09.1923 statt, bei der ein Rheinstaat propagiert wurde. Am 21. Oktober desselben Jahres wurde dann im Rathaus die unabhängige Rheinische Republik ausgerufen. Infolgedessen besetzten diverse separatistische Gruppen unter der Führung von Leo Deckers und Dr. Guthardt öffentliche Gebäude wie die Post, das Rathaus oder die Reichsbank (Quelle). Die Lage heizte sich weiter auf, sodass am Folgetag sowohl Bürger als auch Gewerkschaftler und Studenten die Büros der Separatisten stürmten, nachdem am gleichen Tag Schüsse von Separatisten auf Gegendemonstranten in der Nähe des Theaters gefallen waren. Zusammen mit der Polizei wurde schließlich am 25.10. das von den Separatisten belagerte Regierungsgebäude gestürmt, wobei die drei Polizisten, an die das Kriegerdenkmal erinnert, getötet wurden. Um die Situation zu entschärfen, griff folglich die belgische Besatzungsmacht konsequent ein: die TH wurde geschlossen, alle nicht aus Aachen stammenden Studenten wurden ausgewiesen wie auch der Polizeipräsident. Die Reichsregierung konnte sich in diesen Konflikt nicht einbringen, da der Versailler Vertrag ihnen untersagte, militärische Truppen in das Rheinland und das Ruhrgebiet zu schicken (Quelle). Als tatsächliche Machthaber wurden die Separatisten von den Belgiern anerkannt, denn diese unterstützten, wie auch die Franzosen die Errichtung eines unabhängigen rheinischen Staates, der eng mit Frankreich und Belgien zusammenarbeitet. Die Separatisten konnten sich jedoch nicht lange an dieser Position halten aufgrund der vorherrschenden sozialen Problemen; schließlich konnten sie nicht einmal ihre eigenen Anhänger ausreichend mit Nahrung und Geld versorgen. Am 02.11. unternahmen die Separatisten einen letzten Anlauf, dass Aachener Rathaus zu besetzen, doch unter dem Befehl des belgischen Hochkommissars Baron Edouard Rolin-Jaequemyns (Quelle), der den Druck von Großbritannien und den USA spürte, die einer Loslösung des Ruhrgebietes einschließlich des Rheinlandes wegen der unabsehbaren internationalen politischen und ökonomischen Konsequenzen negativ gegenüber standen, wurde das Ende der separatistischen Regierung angeordnet, indem die Separatisten die Stadt verlassen mussten (Quelle). Damit war die separatistische Bewegung gescheitert, doch vergessen ist sie nicht, wie das Kalenderbild bzw. das Kriegerdenkmal im Treppenhaus auf dem Weg zum Hochschularchiv zeigt.

Ein Praktikum im Hochschularchiv – mehr als nur Kaffee kochen

Ich befand mich im vierten Semester des Bachelor-Studienganges Gesellschaftswissenschaften der RWTH und fand es an der Zeit, mein sehr theorielastiges Studium mit einem Praktikum beim Hochschularchiv aufzulockern. Es ist die eine Sache, sich mit Geschichte zu befassen, aber eine andere, sie hautnah im Archiv zu erleben und erhalten zu dürfen.

Ich fühlte mich während des Praktikums oftmals in der Zeit zurückversetzt. Dies lag besonders an den alten Briefen, Postkarten und Fotos, die mit sauberer Schreibschrift und ihren Aufnahmen von heute kaum noch erkennbaren Gebäuden, Vorplätzen und Kleidungsstilen Momentaufnahmen ihrer Zeit widerspiegelten.

Es gab jedoch auch unleserliche Briefe und Sachakten, deren Lektüre durch das Praktikantenmodul „Paläographie“ stark erleichtert wurde. Sowie das Schreiben im 16. Jahrhundert ein Handwerk war, so erlernte ich während des Praktikums die Kunst, diese alten Schriften zu lesen und die zehn goldenen Regeln der Paläographie anzuwenden.

Das Archiv bietet eine Vielzahl an Praktikantenmodulen und betraut einen mit viel Selbständigkeit und Verantwortung. Darunter fällt „Bewertung“, die Bürde zu entscheiden was archivwürdig ist und übernommen werden soll. Man lernt im „Archivrecht“ alles Grundlegende zu Datenschutz und Sperrfristen und im Modul „Urheberrecht“ den Umgang mit geistigem Eigentum. Der Exkurs über Recherchemöglichkeiten bietet einem noch über das Studium hinaus die Möglichkeit der Bibliotheks- und Archivnutzung online.

Die Module sind zwar Pflicht, bieten aber abwechslungsreiche und willkommene Aufgaben. Ich konnte mich oft nicht entscheiden, welches ich zuerst angehen möchte. Besonders Umbetten und Verzeichnen gaben mir stets das Gefühl etwas am Tag geleistet zu haben. Ein Gefühl, das man in vielen Praktika vielleicht nicht hat.

Die Beantwortung von eingehenden Anfragen gehörte zu den spannendsten und obligatorischsten Aufgaben, dies wurde besonders aufregend, wenn es internationale Anfragen auf Englisch waren. Man vertieft sich, ehe man sich versieht, in die akribische Recherche nach Themen, Personen und Orten, von denen und ihrem Wirken man sonst vielleicht nie etwas erfahren hätte. Das Stöbern in der Geschichte Aachens und der RWTH war nicht nur interessant, sondern machte auch erfinderisch. Ich weiß noch, als uns Studierendenverzeichnisse, Nachrufe und das Gefallenendenkmal des Ersten Weltkrieges (am Eingang der Aula) Aufklärung über den Verbleib von Architekturstudenten boten.

Mein Praktikum half mir bei meiner Berufsorientierung auf jeden Fall weiter und war mehr als nur ein Pflichtpraktikum. Sollte ich keine Laufbahn im Archivwesen einschlagen, so werde ich mit Sicherheit meine Abneigung gegenüber korrodierten Tackerklammern und Klebeband beibehalten. Den Hang zur Ordnung werde ich erst recht übernehmen. Ich durfte viel lernen, das ich aus meinem Praktikum mitnehmen möchte. Besonders im Umgang mit Menschen – seien es Nutzer oder Mitarbeiter. Bei Letzteren möchte ich mich für die Hilfe, Arbeitsatmosphäre und schöne Zeit bedanken.

Unsere Empfehlung: Website zum E-Learning Bestandserhaltung

Die Website E-Learning Bestandserhaltung (https://www.bestandserhaltung.eu/home.html) bietet für all diejenigen Einblicke, die sich noch nicht mit der Thematik Bestandserhaltung befasst haben. Entworfen und gestaltet wurde die Website von fünf Archiven aus Belgien, Deutschland, Luxemburg und den Niederlanden. Sie ist optisch sehr modern und ansprechend gestaltet und dürfte somit auch die jüngere Generation ansprechen. Online klickt man sich durch die verschiedenen Aufgaben. Durch die visuelle Unterstützung von Videos wird der Kurs aufgelockert und bietet zudem noch einen praxisnahen Einblick, den man als Außenstehender in der Form wahrscheinlich nicht erhalten würde.

Inhaltlich fiel auf, dass wir als Hochschularchiv bereits den dort angeführten Standards innerhalb unserer Möglichkeiten gerecht werden. Dementsprechend befürworten wir die dort angeführte Methodik und haben keinerlei negative Punkte gefunden.

Kalenderbild zum August: NS-Fragebogen zur Einstellung von Katharina Ruland als Dozierende

Bei der Frau, die in einem weißen Kittel auf dem schwarz-weiß Foto in der linken oberen Ecke zu sehen ist, handelt es sich um Katharina Ruland. Sie bewarb sich am 26. Februar 1934 als Dozierende an der RWTH und hat dazu einen entsprechenden Fragebogen ausgefüllt. Die erste Seite des Fragebogens (auf die zweite Seite wird später noch Bezug genommen) ist unser Kalenderbild für den Monat August.

Bereits auf den ersten Blick wird deutlich, dass die erste Seite des Fragebogens in drei Bereiche aufgeteilt ist. Neben dem bereits erwähnten Foto sind im oberen Teil die privaten Daten, sowie solche mit Bezug zur Universität selbst zu finden, während im unteren Teil die bisherige wissenschaftliche Laufbahn beschrieben wird.

Über Katharina Ruland erfahren wir, dass sie am 29. April 1891 in Köln geboren wurde, unverheiratet ist und keine Kinder hat. Sie studierte von 1915 bis 1920 in Bonn, promovierte und hatte im Anschluss daran zwei Assistenzstellen inne. Bei ihrer zweiten Stelle war sie von 1928 bis 1929 in Aachen beschäftigt. Der Fragebogen gibt keine Auskunft darüber, wann Katharina Ruland anfing am Chemischen Institut (Fakultät Stoffwirtschaft) zu arbeiten. Jedenfalls entschloss sie sich, die Dozentenschaft anzustreben und dafür den abgebildeten Fragebogen auszufüllen.

Für sich genommen ist der Fragebogen nichts Besonderes, da sein Verwendungszweck – d. h. die Einstellung als Dozierende – als etwas „Normales“ erscheint. Diese Einschätzung ändert sich aber dramatisch, wenn man den Fragebogen in den zeitlichen Kontext einordnet und zwar zu Beginn der NS-Zeit. Mit der Ernennung Adolf Hitlers zum Reichskanzler am 30. Januar 1933 übernahmen die Nationalsozialisten die vollständige Macht über die Weimarer Republik und fingen an diese nach und nach in eine Diktatur zu verwandeln. Ein zentraler Bestandteil dabei war die Unterdrückung bzw. Beseitigung aller Regimefeinde (Parteien, Verbände etc.), sowie unliebsamer bzw. regimekritischer Personen. Gewiss, unmittelbar nach der Machtübernahme übte sich das NS-Regime in Zurückhaltung, um keine außenpolitischen Reaktionen zu provozieren, die die Pläne der Nationalsozialisten vorzeitig vereitelt hätten. Nachdem aber das NS-Regime seine Macht zementiert hatte, wurden Parteien, Verbände und alle regimekritischen Menschen überhaupt immer brutaler und in aller Öffentlichkeit verfolgt. Grundlage für diese Verfolgungen waren häufig Denunziationen aus dem persönlichen Umfeld der verfolgten Personen durch Freunde oder Arbeitskollegen. Auch behördliche Unterlagen wie Personalakten bzw. Fragebögen haben hierbei eine Rolle gespielt. So konnte es sein, dass Angaben zur Staatsangehörigkeit, Religion und Parteizugehörigkeit im schlimmsten Fall über das Leben einer Person entscheiden konnten.

Die Einstellung Katharina Rulands zum NS-Regime lässt sich aufgrund fehlender Informationen nicht eindeutig feststellen. Ihre deutsche Staatsangehörigkeit lässt vermuten, dass es ihr besser erging als anderen gesellschaftlichen Gruppen wie bspw. den Juden. Auf der zweiten Seite des Fragebogens (die hier nicht abgebildet ist) erfahren wir, dass Ruland keine Beziehung zur Jugendbewegung bzw. zur Hitlerjugend oder vergleichbaren Vereinigungen hatte und auch kein Mitglied der NSDAP war. Insofern hat es den Anschein, als ob sie eine „Durchschnitts-Bürgerin“ war. Mit Gewissheit lässt sich dies aber nicht sagen, da sich ihr weiterer Werdegang aufgrund der fehlenden Informationen nicht rekonstruieren lässt. Auch ist – zumindest theoretisch – die Möglichkeit nicht auszuschließen, dass manche Angaben nicht der Wahrheit entsprachen.

Der von ihr ausgefüllte Fragebogen gewährte dem Leser bzw. Betrachter einen guten Eindruck in ein allgegenwärtiges Gefühlszustand der damaligen Zeit: dem Gefühl einer permanenten Unsicherheit, der Angst als Staatsfeind verfolgt zu werden und dem Umstand, dass das eigene Leben u. U. nur von den Buchstaben auf einem Blatt Papier abhängen konnte.

Juli von Kaven

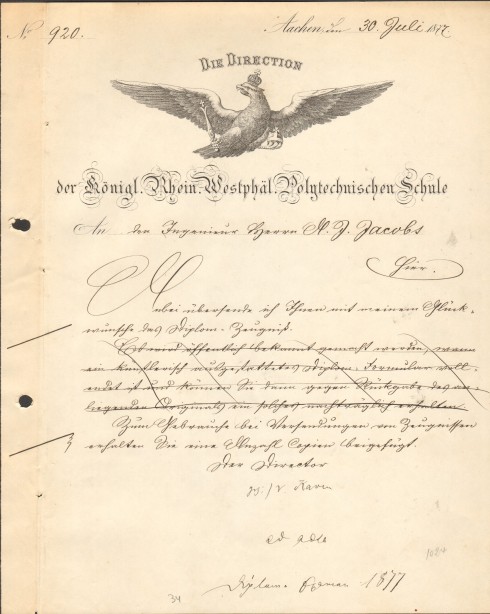

Das Kalenderbild Juli zeigt einen Brief von dem ehemaligen Direktor August von Kaven an den neu ernannten Ingenieur M. J. Jacobs. Königlich erhebt sich am damaligen offiziellen Briefkopf der Hochschule ein Adler mit weit ausgebreiteten Schwingen, ausgestattet mit den Symbolen der Macht: Krone, Reichsapfel und Zepter. Zum Verständnis hier eine Transkribierung seines Briefes:

Aachen, den 30. Juli 1877

Die Direction der königl. Rhein. Westphäl. Polytechnischen Schule

An den Ingenieur Herrn A(ndreas) J(acobus) Jacobs

-Hier-

Anbei übersende ich Ihnen mit meinem Glückwunsche das Diplom-Zeugnis.

Zum Gebrauche bei Versendungen von Zeugnissen erhalten Sie eine Anzahl Copien (Kopien) beigefügt.

(Streichung der nächsten vier Zeilen)

Der Director

Gezeichnet: von Kaven

Ad acta (Lat.: Zu den Akten legen)

Zum Zeitpunkt des Briefes war August von Kaven bereits sieben Jahre als Direktor für die Hochschule tätig. Der am 19.03.1927 geborene Bremer wurde am 01.10.1870 zum ordentlichen Professor ernannt und begann 1870 seinen Dienst als erster Direktor der Hochschule. Bis 1879 dauerte seine Dienstzeit an, aber das war nur eine seiner zahlreichen Positionen.

Zum einen war von Kaven an der Fakultät für Bauingenieurwesen angestellt mit dem Schwerpunkt auf dem Lehrgebiet „Wege und Eisenbahnbau“. Außerdem war er als Vorsteher der Fachschule für Ingenieurwesen und Hochbau (1871-1879) und Vorstand der Fachschule für Ingenieurwesen (1879-1882) aktiv. Zudem war er ordentlicher Lehrer für Wege- und Eisenbahnbau und auch Leiter in diesem Bereich für die Modell- und Plansammlung (1871-1891).

Er ist der Namensgeber für den bekannten Kavenring, ein Ehrenring der RWTH. Dieser wird für besondere Verdienste um die Hochschule verliehen. Der Ring trägt eine Gravur an der Innenseite: Von Kaven und Mens Agitat Molem (Lat.: Der Geist bewegt die Materie). Dazu wird dann noch eine Urkunde überreicht. Aber das war nicht das Einzige: Nach ihm wurde auch eine Straße benannt – die Kavenstraße. Diese befindet sich nicht unweit der Studententürme. Und es gibt ein Grabdenkmal auf dem Aachener Westfriedhof, das an ihn erinnert. August von Kaven hat also deutlich seine Spuren in ganz Aachen hinterlassen. Bis zu seinem Tod für die Hochschule tätig, verstarb August von Kaven im Alter von 64 Jahren am 19.05.1891 in Aachen.

Das Archiv bietet neben diesem Brief von ihm auch Fotos, seine Ernennungsurkunde zum Direktor, Einträge in Vorlesungsverzeichnissen und noch vieles mehr. Wer also auf der Suche nach Informationen zu August von Kaven ist – es lohnt sich reinzuschauen! Unter diesem Link könnt ihr zudem mehr über ihn und seinen Werdegang erfahren.

Wie schnell die Zeit im Archiv doch vergehen kann!

Entgegen meiner ursprünglichen Erwartung ist meine Zeit im Hochschularchiv sehr schnell vergangen. Ehe ich es überhaupt bemerkt habe, befinde ich mich schon in meiner letzten Praktikumswoche und möchte die Zeit, in der ich diesen Abschlussbericht schreibe, dafür nutzen, um meine Erfahrung noch einmal in Ruhe Revue passieren zu lassen. Dabei komme ich zu dem Schluss, dass meine ursprünglichen Annahmen darüber, wie mein Praktikum verlaufen könnte, und meine Erfahrungen an dessen Ende widersprüchlicher nicht sein könnten.

Als ich mich für einen Praktikumsplatz im Hochschularchiv beworben habe, tat ich dies unter der Annahme, dass die Arbeit nicht sonderlich abwechslungsreich, sondern eher langweilig und eintönig sein würde. Auch die bloße Vorstellung einer Praktikumsdauer von drei Monaten hat – um einmal ganz ehrlich zu sein – nicht wirklich dazu geführt, dass ich meinem ersten Tag im Archiv entgegengefiebert habe. Umso mehr bin ich froh darüber sagen zu können, dass ich mich so sehr getäuscht habe. In den vergangenen drei Monaten hatte ich zahlreiche und z. T. sehr verschiedenartige Aufgaben zu erfüllen. Häufig galt es, immer wieder aufs Neue kreativ zu sein und dabei zugleich einem bestimmten Arbeitsschema zu folgen, um zu einem Ergebnis zu kommen. Insofern war ein langweiliger und eintöniger Arbeitstag undenkbar und meine Annahmen über das Arbeiten im Archiv wurden einer 180-Grad-Wende unterzogen.

Bereits der erste Praktikumstag hielt für mich eine Überraschung bereit: Ich wurde lediglich durch das Archiv geführt und es wurden die ganzen Formalien abgeklärt. So endete der Tag bereits nach 1,5 Stunden. Mal davon abgesehen, dass dieser angenehm kurz war, erhielt ich etwas, was mich zum einen überrascht hat, zum anderen aber auch dahingehend motiviert hat, mich auf meinen ersten „richtigen“ Arbeitstag zu freuen: den Praktikantenleitfaden. Denn bereits ein kurzer Blick auf diesen hatte mir gezeigt, dass ich einiges an Arbeit vor mir hatte und Langeweile ausgeschlossen war.

Im Praktikantenleitfaden ist detailliert aufgelistet, welche obligatorischen Aufgaben ich erledigen und welche Module ich absolvieren muss, um mein Praktikum erfolgreich abzuschließen zu können. So gehören bspw. zu den Pflichtaufgaben das Verzeichnen und Umbetten von Akten sowie das Korrekturlesen der Findbuchdatei. Die Module sollen dem Praktikanten Wissen vermitteln, das für die Arbeit im Archiv unabdingbar ist. Dabei werden manche Module (z. B. Recherchemöglichkeiten und Bewertung) von Herrn Graf, dem Geschäftsführer des Hochschularchives, und andere Module (z. B. Bibliotheksorganisation und Magazine/Registratur) von den Mitarbeitern vermittelt. Ein in diesem Zusammenhang sehr interessanter To-Do-Punkt ist die „alternative Sonderaufgabe“.

Diese wird bei jedem Praktikanten individuell festgelegt, je nach dem was so gerade ansteht. Im meinem Fall bedeutet dies jeden Freitag beim Auf- und Umräumen im Magazin vier mitzuhelfen. Diese Aktion ist Bestandteil einer Inventur, die kurz nach meinem Praktikumsbeginn initiiert wurde. So habe ich – zusammen mit anderen Praktikanten und Mitarbeitern – seitdem jeden Freitag umgebettet, aufgeräumt, Abfall entsorgt und angefangen, die im Zuge der Inventur umgebetteten Akten zu verzeichnen. Nie vergessen werde ich den Anblick, als wir sämtliche kassierten Akten, den Papiermüll und einen Haufen Elektroschrott entsorgt hatten. Der dadurch frei gewordene Platz kann sich im wahrsten Sinne des Wortes sehen lassen. Nur um dies einmal in Zahlen auszudrücken: Wir haben ca. 20 Kubikmeter Abfall entsorgt.

Was ich aber – neben der Arbeit an sich – am besten finde, ist das im Archiv herrschende Arbeitsklima. Gewiss jeder hat seinen eigenen Aufgabenbereich und (Verzeichnis-)Projekte, die er oder sie vorantreibt. Aber an jedem Arbeitstag kam es immer wieder vor, dass man sich zwischendurch mal zusammengesetzt und über alles möglich gequatscht hat – nur nicht über die Arbeit selbst! Der Arbeitsoutput hat darunter nicht gelitten, sodass man am Ende jedes Tages sagen kann: „Wir haben heute was geschafft.“ Ich selbst habe dies sehr genossen und mich auch stets über die mir entgegengebrachte Hilfsbereitschaft und Freundlichkeit gefreut. Auch die flachen Hierarchien haben dazu beigetragen, dass ich als Praktikant das Gefühl hatte, nicht „für jemanden“ zu arbeiten, sondern vielmehr „mit anderen“. Dadurch hat sich bei mir in kurzer Zeit ein Gemeinschaftsgefühl entwickelt, das der Grund dafür ist, dass sich meine Zeit gefühlt hier so schnell dem Ende zugeneigt hat.

Summa summarum kann ich all denjenigen, die ein Praktikum im Hochschularchiv in Erwägung ziehen, nur versichern, dass sie dies nicht bereuen werden. Ich habe mich vom ersten Tag an sowohl in fachlicher als auch in menschlicher Hinsicht sehr gut aufgehoben gefühlt und hoffe, dass zukünftige Praktikanten die gleichen Erfahrungen wie ich machen können.

Kalenderbild des Monats Juni

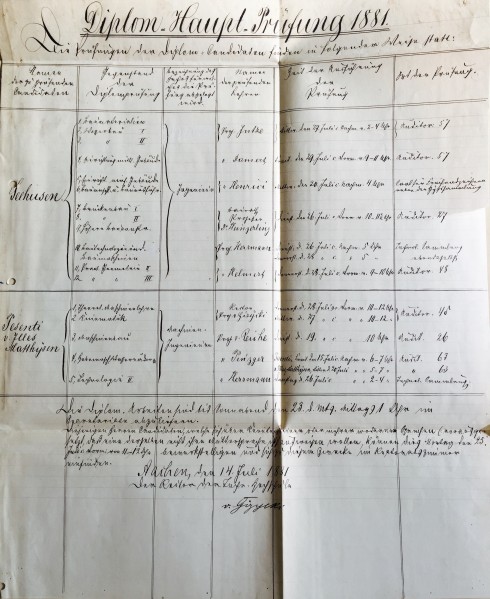

Unser Kalenderbild des Monats Juni stellt eine handschriftliche Übersicht der Diplomhauptprüfungen des Jahres 1881 da. Auf den ersten Blick schmückt elegante Schreibschrift das Dokument, auf den zweiten erschwert das die Lektüre. Solche Akten gehören zum Alltag des Archivwesens. Abwechslung im Archivalltag bieten die, von Person zu Person unterschiedlichen, Schreibstile, jedoch bringen diese auch Probleme bei der Transkription mit sich.

Unser Kalenderbild des Monats Juni stellt eine handschriftliche Übersicht der Diplomhauptprüfungen des Jahres 1881 da. Auf den ersten Blick schmückt elegante Schreibschrift das Dokument, auf den zweiten erschwert das die Lektüre. Solche Akten gehören zum Alltag des Archivwesens. Abwechslung im Archivalltag bieten die, von Person zu Person unterschiedlichen, Schreibstile, jedoch bringen diese auch Probleme bei der Transkription mit sich.

Im Juli fand die Prüfungen der Kandidaten statt. Die Tabelle unterteilt sich in Namen der zu „prüfenden Kandidaten“, diese hießen in diesem Fall Seehusen und Matthysen. Ersterer machte seine Prüfung in Bauingenieurswesen und der zweite in Maschinenbau. Die nächste Spalte widmet sich dem „Gegenstand der Diplomprüfung“, diese richteten sich nach dem fachspezifischen Programm und Fächerangebot des Studienjahres 1881. Im Bauingenieurwesen bedeutete dies Baumaterialienlehre, Wasserbau, Brückenbau, praktische und darstellende Geometrie, Eisenbahnbau und höhere Baukonstruktion. Maschinenbau setzte hingegen Wissen über Kinematik, Fabrik-Anlagen, Lokomotiven, Eisenschiffe und Dampfmaschinen voraus. Zuletzt kommen in der Tabelle die Namen der „prüfenden Lehrer“, die Zeit der Ausführung und Art der Prüfung. Diese Übersicht wurde von Professor Gizycki unterzeichnet.

Dieser weitgefasste Anforderungsrahmen verdeutlicht die für damalige Zeiten umfassende Ausbildung und Vorbereitung auf weitreichende Aufgabenstellungen des kommenden Berufslebens. Das Diplomstudium war in den 1880er-Jahren noch eine Seltenheit und versprach Anerkennung sowie einen hohen Stellenwert in der Gesellschaft. Gegenwärtig sind Diplome sogar der weitverbreitetste Bildungsgrad Deutschlands, ihre Erfolgsgeschichte wich jedoch zunehmend einer europaweiten Harmonisierung der Studiengänge. Der 1999 ins Leben gerufene Bologna-Prozess sollte bis 2010 Diplom- und Magister-Studiengänge an das Bachelor- und Master-System angleichen. Die einen schätzen die neu gewonnene Mobilität und Vergleichbarkeit für europäische Studierende, die anderen sehen individuelle akademische Freiheiten gefährdet. Was sind eure Gedanken zu diesem Wandel?

Ihr fragt euch, ob die zu prüfenden Kandidaten die Prüfung bestanden haben? Aus unseren Beständen geht hervor, dass Seehusen mit der Note „gut“ und Matthysen mit „sehr gut“ bestanden haben. Solltet ihr Verwandte haben, deren Abschluss ihr hier vermutet, dann schaut doch gerne mal in unseren Beständen nach oder kommt vorbei. Wir würden uns freuen! (Sig. 34 a)

Kalenderbild Mai: Fremder Blick in bekannte Räume

Sig. Fotosammlung 9.3_bb

Etwas fremd dieser Blick in den Saal des 1925 erbauten Hauses der Studentenschaft in der Turmstraße, welchen unser Kalenderbild für den Mai da bietet. Ein Kronleuchter prangert an der Decke, alle Tische sind weiß gedeckt und vereinzelt mit Blumen dekoriert. Irgendwie scheint es, als könnte man sich dort nicht ohne korrekt angelegtes Jackett oder salonfeines Abendkleidchen blicken lassen. Das Bild selbst stammt aus dem Nachlass des 1949 geborenen Günter Breuer und ist eigentlich eine Postkarte.

Das Haus der Studentenschaft wurde am 07.11.1925 eröffnet, also kurz nach der Gründung des ersten allgemeinen Studentenausschuss 1919 (oder auch bis heute unter dem Namen ‚AStA‘ bekannt), der Öffnung der ersten ‚Mensa academica‘ (damals noch in der Talbothalle) 1920, sowie der Etablierung des ‚Verein Studentenwohl Aachen‘, den man auch gut einen Vorgänger des Studentenwerks nennen kann. Außerdem herrschte 1920 ein nie gekannter Hochstand an Studenten mit 1400 an der Zahl. Heute kaum noch vorstellbar, wo beinahe jeder Hörsaal in den Naturwissenschaften mehr fassen muss, aber damals wird dieser Hochstand die sozialen Ausbauten wohl auch zwingend nötig gemacht haben. Vor allem, wenn man die soziale Not bedenkt, die der erste Weltkrieg (1914-1918) und sein jähes Ende ausgelöst hatte. (Quelle)

Leider weilte das Haus der Studentenschaft nicht lange, denn bereits in den Wirren des zweiten Weltkrieges (1939-1945) wurde es gründlich von Bomben zerstört, wie so viel Wohnraum in dieser Zeit auch. Die Studenten zogen derweil um in einen Hochbunker der Stadt Aachen, wurden aber dazu verpflichtet neue Unterkünfte zu schaffen und bauten das Haus der Studentenschaft wieder auf. Ebenfalls war die Versorgungslage eine gänzlich andere, geradezu katastrophal, was viele ausländische Studenten dazu veranlasste, Lebensmittelspenden an die Kommilitonen nach Deutschland zu senden. (Quelle)

Heute kennt niemand mehr das ‚Haus der Studentenschaft‘, denn es ist viel eher unter dem Namen ‚Studierendenwerk Aachen‘ bekannt und ist ein modernes Dienstleistungsunternehmen für um die 60.000 Studierende, dass sich um Belange wie Essen zu fairen Preisen, günstigen Wohnraum, Bafög und zuverlässige Kinderbetreuung kümmert. Es befindet sich also immer noch im Dienste der Studierendenschaft, entfremdet unseren Blick in den Saal von 1925 aber noch ein Stückchen mehr, wo er doch so wenig mit dem heutigen Anblick gemein hat. (Quelle)

Kalenderbild zum April: Dörfliches Idyll unter blauem Himmel – Ein Aquarell von Otto Gruber

Friedlich schaut es aus. Die weiße Kirche inmitten des Bildes unter dem großen hellblauen Himmel, den kein Wölkchen trübt. Warme Farben auf sanften Schwüngen, hinter schattenspenden den Bäumen ein paar einzelne Dächer, wie versteckte Rückzugsorte. Man spürt die warmen Sonnenstrahlen förmlich auf der Haut. Das Aquarell verwischt alle harten Konturen. Idyll ziert den Titel schon ganz richtig.

den Bäumen ein paar einzelne Dächer, wie versteckte Rückzugsorte. Man spürt die warmen Sonnenstrahlen förmlich auf der Haut. Das Aquarell verwischt alle harten Konturen. Idyll ziert den Titel schon ganz richtig.

Ganz im Gegenteil zu dem Leben des Malers Otto Gruber. Am 16. Mai 1883 in Offenburg geboren, studierte er an der Technischen Hochschule Karlsruhe und der Technischen Hochschule München Architektur. Nach seiner Diplom-Hauptprüfung 1907 begann er bei Friedrich Ostendorf eine Beamtenlaufbahn als Regierungsbauführer und promovierte 1914. Doch schon brach der erste Weltkrieg an, an dem Gruber als Kriegsfreiwilliger und Offizier teilnahm. Mehrmals wurde er verwundet. 1919 habilitierte er sich und wurde 1920 zum Regierungsbaumeister (Assessor) ernannt. Nachdem er aus dem Staatsdienst ausgeschieden war und einige Zeit als Teilhaber des Architekturbüros Gruber & Gutmann wirkte, wurde er 1921 zum Privatdozenten ernannt und schließlich 1924 zum außerordentlichen Professor berufen. 1928 folgte er einem Ruf an die RWTH Aachen und übernahm dort als ordentlicher Professor den Lehrstuhl für Baukonstruktionslehre, Baugefügelehre und Baustofflehre. Während seiner Zeit an diesem Lehrstuhl, den er bis 1950 leitete, war er außerdem von 1934 bis 1937 Rektor der RWTH, also zu Hochzeiten des Nationalsozialismus.

Seine Rolle im nationalsozialistischen Staat scheint nicht so ganz klar zu sein. Einerseits sprach er sich in seiner Antrittsrede klar für Adolf Hitler aus und besetzte Leitungspositionen mit Nationalsozialisten und Parteimitgliedern. Andererseits jedoch, setzten sich viele seiner späteren Kollegen für ihn ein, als seine Konten gesperrt und er beurlaubt werden sollte und behaupteten, er hätte stets für das Wohl der Studenten gearbeitet und sei gegen seinen Willen in die NSDAP eingetreten. Außerdem bezeichneten sie ihn als unersetzbar und Studenten sowie Lehrende schätzten ihn, wegen seines guten Umgangs mit Menschen und seinen Fähigkeiten als Zeichner.

1950 emeritierte er, wegen eines Herzleidens und starb am 24. Januar 1957 hier in Aachen auch daran.

Wie seine Rolle in der NS-Zeit auch immer gewesen sein mag, mit der in diesem Aquarell dargestellten Idylle hatte Grubers Leben wenig zu tun. Schön, dass er trotzdem solch idyllische Bilder malen konnte.

(Quellen: Bild: 04 Gruber Aquarell aus: Sammlung Gruber; Information: https://de.wikipedia.org/wiki/Otto_Gruber; Akte aus dem Hochschularchiv RWTH (Sig.: 1910))