Ein ganz aktueller Aufsatz widmet sich einem ehemaligen Professor der RWTH Aachen, Alfred Meusel. Die Arbeit wurde uns als Belegexemplar zugesendet, da das Hochschularchiv dem Autor Archivmaterial zur Verfügung gestellt hat. Alfred Meusel, der 1960 im Alter von 64 Jahren starb, war ein bekannter Historiker und Soziologe, zu dessen zahlreichen Leistungen und Positionen unter anderem die Mitgründung der „Zeitschrift für Geschichtswissenschaft“ im Jahre 1953 und die Rektorschaft des Museums für deutsche Geschichte zählen. Der inhaltliche Schwerpunkt liegt dabei neben der Beschäftigung Meusels mit dem tragischen Bewusstsein, welches sich gegen den zu seiner Zeit stark ausgeprägten Fortschrittsgedanken, den Determinismus sowie den Glauben an die Vernunftvorherrschaft richtete, insbesondere auf der frühen Freundschaft zu einem der Väter der deutschen Soziologie, Ferdinand Tönnies, der Meusels wissenschaftliches Selbstverständnis maßgeblich beeinflusste. Er verdankte Tönnies auch seine Hilfsassistentenstelle am Volkswirtschaftlichen Institut der TH Aachen, dessen Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre er ab 1922 provisorisch übernahm. Anschließend folgte ein steiler Karriereanstieg. Im Mai 1930 wurde er zum Ordinarius für Volkswirtschaftslehre und Soziologie ernannt, was Meusel zu einem der jüngsten Lehrstuhlinhaber in der Weimarer Republik machte. 1931 erhielt er die Position als Dekan der Fakultät für Allgemeine Wissenschaften. Im Wintersemester 1932/33 wurde er schließlich in den Senat der Hochschule aufgenommen. Wie bei zahlreichen seiner Kollegen fand seine wissenschaftliche Laufbahn an der TH Aachen infolge des Nationalsozialismus allerdings ein jähes Ende, als ihm 1933 aufgrund seiner politischen Einstellung die Lehrerlaubnis entzogen wurde und ihn schließlich zur Emigration nach Großbritannien zwang. Wer mehr über Meusels Leben und Werk erfahren möchte, findet den Artikel von Alexander Wierzock unter dem Titel „Tragisches Bewusstsein und sozialer Pessimismus als wissenschaftliche Erkenntnisvoraussetzung: Alfred Meusel und Ferdinand Tönnies“ direkt bei uns im Hochschularchiv oder alternativ in Ausgabe 62 (2014) der Zeitschrift für Geschichtswissenschaft.

250 Jahre Freiberger Eisenhüttenkunde

Zu Beginn des neuen Jahres erreichte uns ein Belegexemplar des Buches „Die Freiberger Eisenhüttenkunde – Ein historischer Abriss mit biografischen Skizzen“, für das wir einige Archivmaterialien zur Verfügung gestellt hatten.

Der zeitliche Umfang der Bearbeitung umfasst die Jahre von 1874 bis 1967. Ziel des Werks ist es, die Entstehung und Entwicklung der eisenhüttenkundlichen Lehre an der Bergakademie in Freiburg wiederzugeben und die verantwortlichen Professoren dieses Instituts vorzustellen. Dabei liegt der Schwerpunkt auf der Zeichnung eines umfassenden Bildes dieser Personen, weniger auf der Aneinanderreihung von historischen Fakten. Besonders relevant erschien den Herausgebern Bernd Lychatz und Ralf-Peter Bösler dabei, inwiefern die Eigenheiten der jeweiligen Epochen Einfluss auf Lehre und Forschung, aber auch auf die Gesellschaft hatten.

Unser besonderes Augenmerk fällt auf Professor Ernst Diepschlag, der sein Studium an der RWTH Aachen begann, später aber an der Königlichen Bergakademie Berlin fortsetzte. Seine Wahl fiel – neben der familiären Nähe – auf die Aachener TH, da die Uni einen ausgezeichneten Ruf in diesem Bereich genoss. So erlangte er hier die „beachtlichen Grundlagen bester Ausbildung“ (S. 193), die auf die Vorherrschaft der Uni in diesem Bereich zurückzuführen waren. Gründe für seinen Wechsel an die deutlich kleinere Universität in Berlin konnten von den Verfassern des Artikels Lychatz und Held nicht gefunden werden.

Das Buch wurde zum 250-jährigen Bestehen der TU Bergakademie Freiberg verfasst und möchte die Erinnerungen der Alumni auffrischen, damit sie nicht in Vergessenheit geraten.

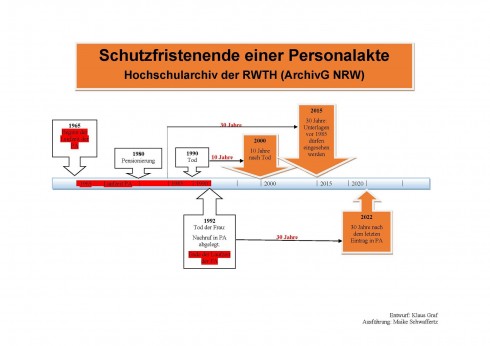

Schutzfristenende einer Personalakte

Nicht selten bekommen wir Anfragen zu Personen der RWTH-Geschichte. Ob man eine wissenschaftliche Arbeit über Otto Gruber schreibt oder nur für genealogische Forschungen Informationen über einen ehemaligen Assistenten sucht, spielt dabei keine Rolle. Was wir und die Nutzer allerdings beachten müssen, sind die Schutzfristen für personenbezogenes Archivgut (Archivgesetz NRW § 7). Um diese zu veranschaulichen, haben wir die hier abgebildete Grafik entworfen. Damit unter allen Umständen die Persönlichkeitsrechte einer Person bewahrt bleiben, knüpft sich das Ende der Schutzfrist an verschiedene Bedingungen. Die erste bezieht sich auf das Todesdatum der Person. Ist das Todesdatum bekannt, kann die Akte zehn Jahre danach eingesehen werden. Dabei gibt es allerdings das Problem, dass die allgemeine Schutzfrist von Unterlagen im Archiv 30 Jahre nach ihrer Entstehung beträgt (Archivgesetz § 6). Die Laufzeit der Akte spielt also ebenfalls eine Rolle.

In der abgebildeten Grafik ist dieses Problem verbildlicht. Die Laufzeit einer Personalakte kann nicht nur über die Pension, sondern auch über den Tod der betreffenden Person hinausgehen (z.B. Rentenbescheide, Korrespondenz mit Ehefrau). In unserem Beispiel wurde die Person 1980 pensioniert und ist zehn Jahre darauf verstorben. Nach der Frist für personenbezogene Unterlagen, wäre die Akte also seit 2000 einsehbar. Die allgemeine Schutzfrist für Archivgut darf aber nicht ignoriert werden. Das heißt, nur Unterlagen, deren Entstehung mindestens 30 Jahre zurückliegt, dürfen genutzt werden. Heute wären das also alle Dokumente, die vor 1985 entstanden sind. Die gesamte Personalakte darf erst 30 Jahre nach dem letzten Eintrag eingesehen werden. In unserem Fall also 2022 (Nachruf der Ehefrau von 1992). Es ist aber zulässig den nichtgeschützten Teil der PA zugänglich zu machen (Kopien oder Abbinden der Restakte).

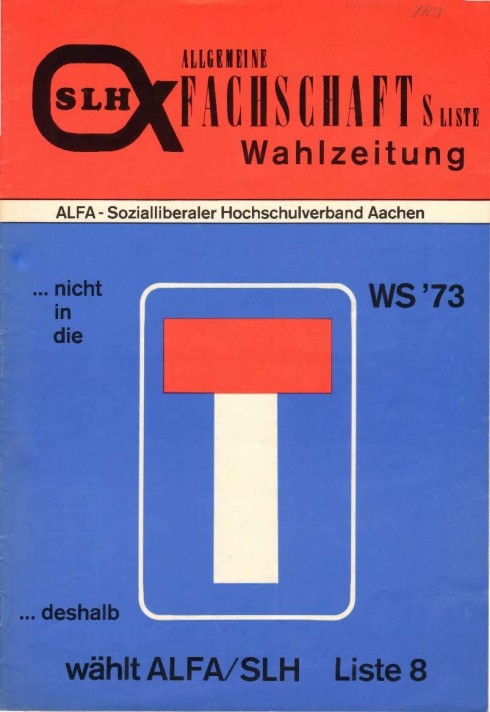

Kalenderbild Januar “Wählt Alfa!”

Wir sehen das Titelbild der Studentischen Wahlzeitung „Allgemeine Fachschaftsliste“ in Kooperation mit dem sozialliberalen Hochschulverband „SLH“ vom Wintersemester 1973. Kreativ war man natürlich damals schon. Die Aussage des Titelbildes ist klar: Bloß nicht in die Sackgasse, daher wählt die ALFA/SLH. Die Allgemeine Fachschaftsliste, abgekürzt ALFA, wurde damals im Jahre 1971 zur SP (Studierendenparlament)-Wahl gegründet. Die ersten Mitglieder kamen aus den Fachschaftsleitungen des Maschinenbaus und der Chemie. Bei den Wahlen 1971 erhielt die Alfa auf Anhieb 19 Prozent der SP-Sitze. Nach und nach kamen dann weitere Interessierte aus den anderen Fakultäten der TH Aachen hinzu. Zunächst plante die Alfa, ihren Weg alleine zu gehen. Jedoch bemerkte sie schnell, dass eine Zusammenarbeit mit einem anderen Hochschulverband sinnvoll und hilfreich sein könnte. Daher trat die Alfa im Sommersemester 1972/73 in den Sozialliberalen Hochschulverband, kurz SLH, ein. Vorteile für die Alfa waren aus ihrer Sicht: Eine bessere finanzielle Absicherung, da dem Hochschulverband einige Mittel zur Verfügung standen. Einen besseren Zutritt zu überregionalem Informationsmaterial und zudem die Möglichkeit, Einfluß auf Entscheidungen der Ministerien, Rektorenkonferenz und weiteren Angelegenheiten zu nehmen. Folgende Aufgaben und Arbeitsschwerpunkte waren damals nach der damaligen Ausgabe der Wahlzeitung:

Wir sehen das Titelbild der Studentischen Wahlzeitung „Allgemeine Fachschaftsliste“ in Kooperation mit dem sozialliberalen Hochschulverband „SLH“ vom Wintersemester 1973. Kreativ war man natürlich damals schon. Die Aussage des Titelbildes ist klar: Bloß nicht in die Sackgasse, daher wählt die ALFA/SLH. Die Allgemeine Fachschaftsliste, abgekürzt ALFA, wurde damals im Jahre 1971 zur SP (Studierendenparlament)-Wahl gegründet. Die ersten Mitglieder kamen aus den Fachschaftsleitungen des Maschinenbaus und der Chemie. Bei den Wahlen 1971 erhielt die Alfa auf Anhieb 19 Prozent der SP-Sitze. Nach und nach kamen dann weitere Interessierte aus den anderen Fakultäten der TH Aachen hinzu. Zunächst plante die Alfa, ihren Weg alleine zu gehen. Jedoch bemerkte sie schnell, dass eine Zusammenarbeit mit einem anderen Hochschulverband sinnvoll und hilfreich sein könnte. Daher trat die Alfa im Sommersemester 1972/73 in den Sozialliberalen Hochschulverband, kurz SLH, ein. Vorteile für die Alfa waren aus ihrer Sicht: Eine bessere finanzielle Absicherung, da dem Hochschulverband einige Mittel zur Verfügung standen. Einen besseren Zutritt zu überregionalem Informationsmaterial und zudem die Möglichkeit, Einfluß auf Entscheidungen der Ministerien, Rektorenkonferenz und weiteren Angelegenheiten zu nehmen. Folgende Aufgaben und Arbeitsschwerpunkte waren damals nach der damaligen Ausgabe der Wahlzeitung:

-Verabschiedung der Satzung unter größtmöglicher Berücksichtigung studentischer Belange

– Zurückdrängen des Alleinvertretungsanspruches sozialistischer Gruppen

– Stärkung der Verfaßten Studentenschaft durch konsequente Gremienarbeit

– Erarbeitung von Möglichkeiten zur Einschränkung des Numerus Clausus

– Verstärkung der Transparenz und Einschaltung der Öffentlichkeit in die Arbeit des Senats und der ständigen Ausschüsse

– Stärkung der Zusammenarbeit zwischen Asta und Fachschaften durch konsequente Arbeit mit dem Hochschulreferat.

Die Alfa vertritt die studentischen Interessen der RWTH seit nunmehr über 40 Jahren im Studierendenparlament und im Asta, und das unabhängig von parteipolitischer Zugehörigkeit.

Weitere Informationen zum Thema mit Materialien zur Studentenbewegung und Hochschulpolitik 1969 bis 1979 finden Sie unter folgendem Link:

http://www.mao-projekt.de/BRD/NRW/KOE/Aachen_Hochschulpolitik.shtml

Unseren Kalender gibt es hier.

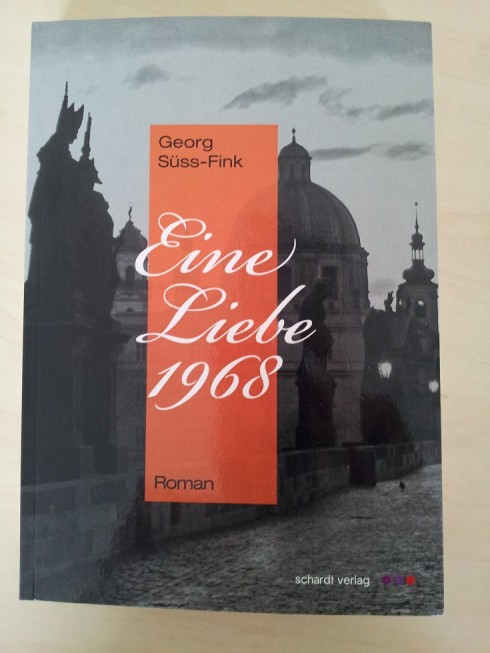

Erotik im Archiv: Belegexemplar “Eine Liebe 1968”, Süss-Fink

Vor einigen Wochen übersendete uns – passend zu Vorweihnachtszeit – der ehemalige RWTH-Professor Dr. Georg Süss-Fink ein Geschenk.

Es ist ein Belegexemplar seines kürzlich erschienenen Romans „Eine Liebe 1968“.

In dem Roman geht es um das Liebesleben eines RWTH-Studenten 1968 während des Prager Frühlings. „Eine Liebe im Prager Frühling 1968 – ein Roman über die Sehnsucht nach einer innigen, freien Liebe, die Suche nach neuen Lebensformen und den Wunsch nach einer gerechten Gesellschaft“

Georg Süss-Fink, Jahrgang 1950, hat vor einigen Jahren in unserem Archiv recherchiert, um die Verhältnisse an der RWTH Aachen zur Zeit der 68er richtig darzustellen. Von 1986 bis 1988 lehrte er an der RWTH. Nun lehrt und lebt er in der Schweiz.

Ein Ausschnitt aus dem Roman, der Lust auf mehr macht, lautet: „Apropos Lust“, sagte Uschi, „ich hätte jetzt Lust. Was haltet ihr von einem flotten Dreier?“

Wer wissen will, wie es weitergeht, ist herzlich in unsere Archivbibliothek eingeladen. Dort kann man es sich gemütlich machen und den Roman lesen.

Weihnachtsferien

Liebe Besucher des Hochschularchivs,

bis einschließlich den 4. Januar bleibt unser Archiv geschlossen. Wichtige Anfragen können Sie uns per Mail schicken. Ab dem 5. Januar freuen wir uns dann wieder auf Ihre Anfragen und Besuche.

Wir wünschen Ihnen Frohe Weihnachten und ein gesundes, erfolgreiches Jahr 2015!

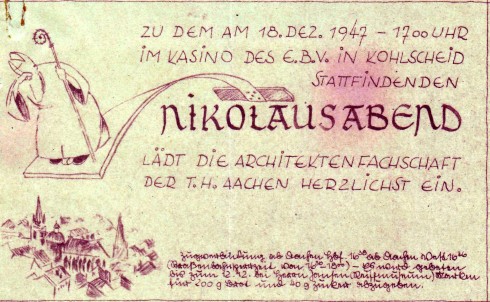

Kalenderbild Dezember: Nikolausabend in der Nachkriegszeit

Das Interessante an diesem Nikolausabend der Fachschaft Architektur findet sich im Kleingedruckten auf der Einladung:

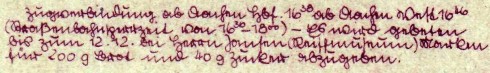

Das Interessante an diesem Nikolausabend der Fachschaft Architektur findet sich im Kleingedruckten auf der Einladung:  Transkription: Zugverbindung ab Aachener Hbf. 16.38 ab Aachen West 16.46| (Straßenbahnsperrzeit von 16.30-18.00) – Es wird gebeten| bis zum 12.12. bei Herrn Jansen (Reiffmuseum) Marken| für 200 g Brot und 40 g Zucker abzugeben.

Transkription: Zugverbindung ab Aachener Hbf. 16.38 ab Aachen West 16.46| (Straßenbahnsperrzeit von 16.30-18.00) – Es wird gebeten| bis zum 12.12. bei Herrn Jansen (Reiffmuseum) Marken| für 200 g Brot und 40 g Zucker abzugeben.

Dezember 1947. Zwei Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges ist Deutschland weiterhin von den Alliierten besetzt. Die Versorgung der Bevölkerung ist neben dem Wiederaufbau des Landes die vordringlichste Aufgabe der Besatzer. Die Mensen der Universitäten und Hochschulen sind immer noch geschlossen, Lebensmittel werden rationiert und können nur mit sogenannten Nährmittelkarten oder Lebensmittelmarken erworben werden. Für eine Nikolausfeier, auf der den Gästen natürlich Gebäck angeboten werden sollte, wurden deswegen diese Marken gesammelt. Die Teilnehmenden wurden gebeten, Marken für 200 g Brot und 40 g Zucker bis zum 12.12. bei Herrn Jansen im Reiffmuseum abzugeben, der anscheinend für die Verpflegung beim Nikolausabend zuständig war.

Diese Einladung ist Teil der Akte 253, deren Inhalt die schwierige materielle Situation der Bevölkerung in der Nachkriegszeit verdeutlicht. Sinnbildlich hierfür steht die Forderung des Aachener Oberstadtdirektors Servais vom 26. Juni 1947, Aachen zum Notstandsgebiet zu erklären. In diesem Schreiben, das “An den Herrn Wirtschaftsminister in Düsseldorf d.d.Hd. des Herrn Regierungspräsidenten in Aachen” gerichtet ist, thematisiert Servais ein heutzutage unvorstellbares Szenario:

“Diese 3 Tatsachen der besonders ungünstigen Verkehrslage, der besonders weitgehenden Zerstörungen und der besonders folgeschweren Zwangsräumung bedingen die derzeitigen wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse der Stadt Aachen. Wenn heute noch fast 1/3 der Einwohner von Vorkriegsbeginn in ihre Heimatstadt nicht zurückkehren konnte, wenn heute viele Wunden, die das Kriegsgeschehen der Stadt schlug, noch offen liegen, wenn ein erheblicher Teil der Bevölkerung noch in Kellern, halb zerstörten Behausungen, lichtlosen dumpfen Bunkern wohnen muss, wenn die Säuglingssterblichkeit ein besonders grosses Ausmaß erreicht hat, die Zahl der Tuberkulösen erschreckend angestiegen ist, wenn der Bedarf an Wirtschaftsgütern aller Art in der Bevölkerung und bei allen Heimen, Anstalten und caritativen Versorgungseinrichtungen besonders gross ist, so sind die Ursachen in erster Linie auf die 3 Tatsachen zurückzuführen, die bei keiner Stadt in gleicher Weise vorliegen.”

Seien wir froh und dankbar, dass wir den morgigen Nikolaustag und Weihnachten unter viel besseren Bedingungen in Aachen feiern können!

Mein Praktikum im Hochschularchiv – Ein Erfahrungsbericht

Wenn man an Praktikanten und das Praktikum allgemein denkt, fallen einem diverse Klischees ein: Der ewige Kaffeekocher oder ein Arbeitstag als Dauergast am Kopierer. Wenn man ein Praktikum im Hochschularchiv der RWTH beginnt, kann man sich getrost von diesen Vorstellungen verabschieden und diese zu den Akten legen. Wenn man etwas im Hochschularchiv während des Praktikums lernt, dann ist es das selbstständige Arbeiten. Auf diese Fähigkeit wird sehr viel Wert gelegt und auch während des Praktikums weiter kultiviert. So durfte ich mich als Praktikant um den Bilderfreitag auf den Social Media Seiten Facebook und Google+ kümmern. Jeden Freitag soll aus den Beständen ein interessantes oder auch einfach nur amüsantes Bild aus unseren Fotobeständen vorgestellt werden. Die kreative Entfaltung, die man bei dieser Tätigkeit ausüben konnte, gehörte zu den abwechslungsreichsten und manchmal auch frustrierendsten Aufgaben, denn es fand sich nicht immer auf Anhieb ein Foto, das den eigenen Ansprüchen genügte. Insgesamt scheint der Bilderfreitag jedoch RWTH-weit Anklang zu finden.

Eine weitere Möglichkeit seiner Kreativität freien Lauf zu lassen, war das Verfassen von Webblog-Einträgen für die Homepage des Hochschularchivs. Die Themen reichten von einer Zusammenfassung eines Artikels, der mit Hilfe der Hochschularchivbestände geschrieben wurde, bis hin zu Rezensionen von Büchern, die uns überlassen wurden. Auf diese Art erhält man Einblicke in Themen, mit denen man sich für gewöhnlich nicht beschäftigt hätte. Natürlich umfasst ein Praktikum im Hochschularchiv neben diesen alternativen Beschäftigungsfeldern auch die klassischen Tätigkeiten eines Archivs. Anfragen zu unseren Beständen beantworten gehörte genauso zum Aufgabenrepertoire wie das Umbetten (oder auch Entgräten genannt) von Akten, um sie im besten Falle für die Ewigkeit vorzubereiten. Dabei war es besonders wichtig, die Akten von allen schädlichen, metallischen Objekten wie Büroklammern und Tackerklammern zu befreien. Auch die Pflege des Findbuchs und das Eintragen neuer Bestände in die Findbücher war Teil meines Aufgabenbereichs. Durch die Vielfalt der Tätigkeiten kam viel Abwechslung in den Alltag. Besonders das Beantworten von Anfragen, was manchmal einer kleinen Detektivarbeit glich, gehörte zu den aufregenden Teilen des Praktikums.

Der dritte Teil des Praktikums bestand aus den Modulen, die beim Archivar Dr. Klaus Graf oder bei den Mitarbeitern des Archivs abgehalten wurden. Besonders die Themen Archivrecht und Urheberrecht erwiesen sich (zugegeben überraschenderweise) als wirklich interessant. Gerade im digitalen Zeitalter wird die Bedeutung dieser Rechte immer wichtiger, da man immer sorgloser mit Daten und dem Benutzen oder gar Kopieren von Bildern im Internet, besonders auf Plattformen wie Facebook, umgeht. Die feinen Nuancen dieser Rechte wurden anschaulich und detailliert von Herrn Graf doziert, sodass ich gerade in diesen beiden Modulen sehr viel lernen konnte. Ein kleines Highlight war das Modul „Bewertung“, weil man dort sehen konnte, nach welchen Kriterien ein Archivar einen Aktenbestand auf seine Archivwürdigkeit bewertet und dem Archivbestand hinzufügt oder zur Kassation freigibt. Das sind an dieser Stelle nur eine Auswahl der Module, die ich abgeleistet habe; wer das volle Spektrum erfahren will, sollte einfach mal selber ein Praktikum im Hochschularchiv durchlaufen.

Weststadt statt Weltstadt: Hochschulstandort in der Krise. Der Erste Weltkrieg und das nahe Ende der RWTH

Dr. Mathias Mutz, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehr- und Forschungsgebiet Wirtschafts-, Sozial- und Technologiegeschichte der RWTH, hat für seinen Aufsatz: “Hochschulstandort in der Krise. Der Erste Weltkrieg und das nahe Ende der RWTH”, der in dem Sammelband “Weststadt statt Weltstadt. Aachens Grenzerlebnisse 1914-29” der AKV-Sammlung Crous (Aachen 2014) im Hochschularchiv recherchiert und uns ein Belegexemplar zukommen lassen. Der Aufsatz bereichert die bisher aufgearbeitete RWTH-Geschichte um ein Kapitel, das wir gerne detaillierter vorstellen möchten:

Wenn man sich die Größe und Bekanntheit der RWTH heute ansieht, würde man nicht auf die Idee kommen, dass die Technische Hochschule nach dem Ersten Weltkrieg kurz vor dem Aus stand. Vor dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs konnte die RWTH über Studentenmangel nicht klagen. Mit 815 Studierenden war das Wintersemester 1913/14 eines der studentenreichsten Semester in der Geschichte der noch jungen Hochschule. Grund dafür war unter anderem die hohen staatlichen Zuschüsse sowie die Zuwendung finanzstarker Mäzene, die sich auf eine kleinere Anzahl Studierender verteilte, als an anderen Technischen Hochschulen im Reich. Das gesteigerte gesellschaftliche Interesse an Technik führte zu Mehrausgaben und bereitete die Technisierung der Kriegsführung im Ersten Weltkrieg vor. Dies mag auch erklären, wieso Professoren in der allgemeinen Kriegsbegeisterung 1914 dazu aufriefen, sich zum Frontdienst zu melden. Diesem Aufruf folgten die Studenten auch in großer Zahl. Doch nicht nur das Humankapital der RWTH sollte für die Kriegsbestrebungen des Deutschen Reiches genutzt werden. Ersatzlegierungen für Platin und Aluminium wurden an der RWTH erforscht und finanzielle Investitionen in Form von Kriegsanleihen wurden getätigt. Auch die Gebäude der Hochschule wurden für den Krieg, in Form von Lazaretten, genutzt und vom Hochschulpersonal mit einem Sanitäts -und Pflegedienst geführt. (Zum Ersten Weltkrieg siehe auch unsere Ausstellung und die Magisterarbeit von Johanna Zigan.)

Nach dem Ersten Weltkrieg befand sich die Technische Hochschule am Scheideweg. Einerseits kämpfte man um die Gleichstellung mit den Universitäten, andererseits musste man mit den Besatzungstruppen, die auch Gebäude der Hochschule besetzten, umgehen. Das Verhältnis zwischen der Hochschule und den Besatzern war gespannt und von Schikanen der Besatzungstruppen geprägt. Drei von fünf TH-Abteilungen wurden von belgischen Besatzungstruppen beschlagnahmt, an einen normalen Hochschulalltag war nicht mehr zu denken. Der Unterricht wurde dank dem Engagement des Rektors, Friedrich Klockmann, provisorisch wieder aufgenommen. Erst Anfang 1920 konnte die TH eine „Befreiung“ der Hochschulgebäude vermelden. Nun konnte man sich auch eingehend der Aufwertung der Hochschule widmen. Die militärtechnologischen Möglichkeiten hatten den Wert der technischen Fächer offenbart, das Interesse an diesen war ebenso wie der Bedarf an Ingenieuren gestiegen. Daher war eine Neuausrichtung des technischen Bildungswesens unerlässlich. Das Studienangebot wurde um die gesellschaftswissenschaftlichen Fächer, respektive Geschichte und Soziologie, erweitert, um eine Diversifizierung des Themenspektrums zu bieten und den technisch geprägten Studenten eine Horizonterweiterung zu ermöglichen. Der Reformversuch, der als „Aachener Vorstoß“ in die Geschichte eingehen sollte, umfasste die Umstrukturierung der Hochschule in sechs Fakultäten sowie eine stärkere Einbeziehung der Studenten und wissenschaftlichen Mitarbeiter. Die Reformen kamen allerdings ins Stocken. Kurzzeitig dachte man im preußischen Kultusministerium sogar ernsthaft über die Schließung der Technischen Hochschule nach. Erst die wachsende Bedeutung als „Grenzhochschule“ und die damit verbundene Sonderrolle Aachens bewahrte die Technische Hochschule vor diesem Schicksal.

Einen letzten Konflikt musste die Hochschule mit  der Stadt austragen. Es ging vor allem um die Beziehung der Stadt zur Hochschule und inwiefern diese bereit war, in die Hochschule bzw. die Schaffung eines für Studenten günstigen Klimas zu investieren. Es lief im Prinzip auf ein quid pro quo hinaus: Das Hochschulpersonal und die Studierendenschaft erhöhten die Kaufkraft, dafür erwartete man jedoch auch Gegenleistungen. Den Bau einer Mensa und die Gründung des AStA waren die Konsequenz. Auch die Belieferung der Technischen Hochschule mit Wasser, Strom und Gas zu Großkundenpreisen war ein Ergebnis dieser Einigung. Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die große Krise der Technischen Hochschule in Aachen auch gleichzeitig als Chance zu verstehen war. Obwohl das Überleben dieser Institution am seidenen Faden hing, schaffte man mit langfristiger Planung und Durchhaltewillen den Erhalt der Hochschule.

der Stadt austragen. Es ging vor allem um die Beziehung der Stadt zur Hochschule und inwiefern diese bereit war, in die Hochschule bzw. die Schaffung eines für Studenten günstigen Klimas zu investieren. Es lief im Prinzip auf ein quid pro quo hinaus: Das Hochschulpersonal und die Studierendenschaft erhöhten die Kaufkraft, dafür erwartete man jedoch auch Gegenleistungen. Den Bau einer Mensa und die Gründung des AStA waren die Konsequenz. Auch die Belieferung der Technischen Hochschule mit Wasser, Strom und Gas zu Großkundenpreisen war ein Ergebnis dieser Einigung. Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die große Krise der Technischen Hochschule in Aachen auch gleichzeitig als Chance zu verstehen war. Obwohl das Überleben dieser Institution am seidenen Faden hing, schaffte man mit langfristiger Planung und Durchhaltewillen den Erhalt der Hochschule.

Die Suche nach der Musterstudienordnung

Als Mitarbeiter eines Archivs sehen wir unsere erste Pflicht darin, die bei uns gelagerten Bestände für die Öffentlichkeit so gut wie möglich zugänglich zu machen. Natürlich achten wir dabei auf Sperr- und Schutzfristen, aber die Anliegen der BürgerInnen und ForscherInnen liegen uns besonders am Herzen.

Vor einer Woche erreichte uns eine Anfrage von der Bibliothek der Uni Bochum. Eine Studentin hatte per Fernleihe eine Veröffentlichung der RWTH von 1974 bei der WLB Stuttgart bestellt und bekam die Nachricht, dass das Exemplar verloren gegangen sei. Da die “Musterstudienordnung: vom Senatsausschuß für Lehre als Senatsvorlage beschlossen am 15. Januar 1974” von der RWTH veröffentlicht wurde, war es naheliegend, bei uns nachzufragen, ob in unseren Beständen ein Exemplar zu finden sei. Dies erwies sich eigenartigerweise als unzutreffend. Schlimmer noch: An der gesamten RWTH, also auch in der Universitätsbibliothek, war auf Anhieb nichts zu finden. Es begann eine Suche mit E-Mail-Verkehr Bibliotheken in NRW und das Institut für Hochschulforschung in Bayern. Ohne Erfolg.

Gestern allerdings schickte uns unsere Universitätsbibliothek einen Scan der gesuchten Musterstudienordnung zu, den ein Mitarbeiter über seine Kontakte ausfindig machen konnte. Wir haben diesen natürlich direkt nach Bochum weitergeleitet, wo die Studentin nun mit der Auswertung beginnen kann. Hoffen wir nun, dass die “Musterstudienordnung : vom Senatsausschuß für Lehre als Senatsvorlage beschlossen am 15. Januar 1974. Aachen : Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule, 1974” (PDF) nie mehr verloren geht und künftig auch über die Bibliothek der RWTH bestellbar ist.